禪宗有云:「不立文字,教外別傳。直指人心,見性成佛。」指世俗的文字與人為的概念,往往對修行造成障礙。只有在禪修中脫離分別妄念,才是個體悟道脫苦的最直接途徑。然而,站在弘法層面,脫離語言文字,人與人之間就無法溝通交流,真理無從傳達,利生事業也無法推動。

回顧歷史,自南北朝起歷代實行僧官制度,嚴格限制建寺和僧尼數目,對僧眾的教育和戒行均有監管,因此僧尼普遍具有相當的文化水平。到清代乾隆年間廢止官發戒牒制度,寺院自由接引信徒出家,全國僧籍激僧一倍到八十萬人,寺院資源已捉襟見肘。鴉片戰爭後,受社會動盪衝擊,寺院大多無力培育僧眾,導致文化水平急速下降,甚至除唱誦經懺外,對經教和應酬一無所識,比比皆是,佛教陷入前所未有的低落。經過楊文會、太虛、圓瑛等大德的努力,總算為復興佛教保存最後的希望。

當時,圓瑛法師就認為僧尼背負弘法天職,為興隆佛教務必要通達世間方便,至少於詩詞聯語、尺牘文件有所基礎才能與信徒交往溝通,於是有信徒瞿勝東、葉蓋塵等編輯佛教日用文書作為例本,供僧眾應酬時有所參考。

全書計有八篇,均是環繞寺門日常行事禮儀、官商公文、交際禮節等實務文書。

文詞一篇包含法會通告、勸募啟事、功德疏文及各種祝禱頌詞;公文則有呈請、聲明、條例、備案、章程等範例,是佛門與官方之間的往來公函;至於聯語、幛額、禮節等都是應付僧俗信徒的一般應酬所用的簡約文字,諸如題賀、輓聯等。

尺牘一篇則收錄寺門生活日用的往來書信例式近七十篇,舉凡僧眾需要應用的信札均已羅列具備。須知,在資訊科技尚未發達的年代,書信是唯一對外溝通的媒介,而本篇行文雋雅,內容謹宗佛理,並經諦閑老法師親自鑒定認可,信徒可安心應用。後來更獨立出版,並增補文言文與白話文對照,名為《新訂僧伽尺牘》,成為當時教內最普及的工具書。

帖式則因應不同身份和情況的信札格式,涵蓋請客、送禮、訃聞、契約等範疇,可說包羅萬有。

全書近四百頁,逾十萬字,在三十年代初由上海佛學書局出版。總編輯范古農居士指出,佛教的興盛就是依賴文字得以弘播而昌盛,同樣因輕視文字,疏於義解而衰落。故此佛教文字不僅用於持誦,更應善於日用。所謂「不有利器,何善其事?」本書為佛門弟子提供文字訓練的參考,使之言出有據,同時壯實個人素質內涵,藉信徒言行以莊嚴整個佛教在社會的形象,此即是本書出版的根本目的。

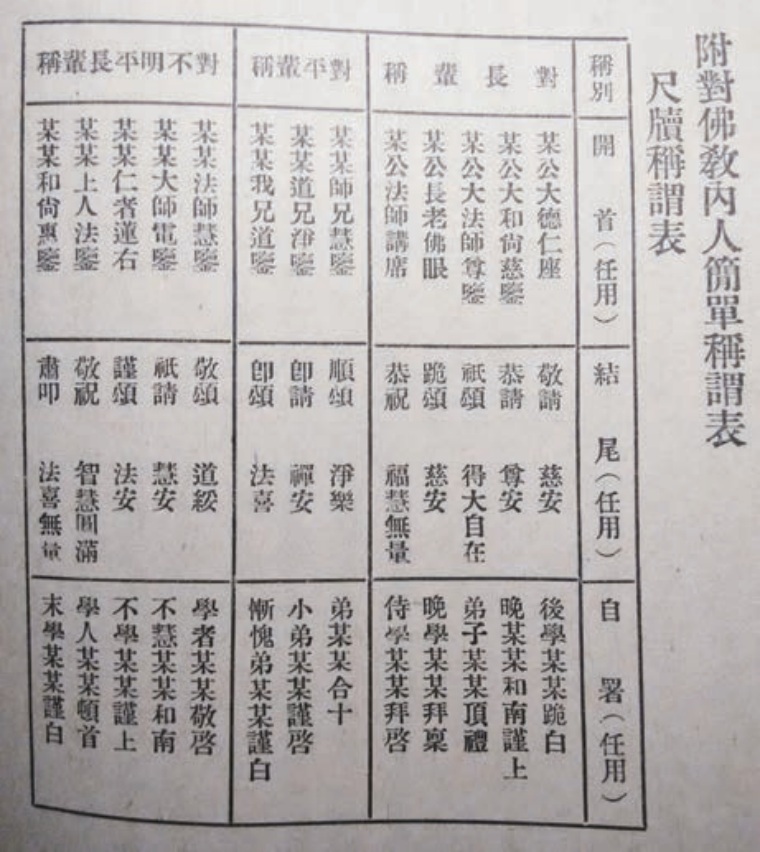

書中所附佛教稱謂簡表