佛教傳入中國之後,因教理與本土文化的差異,引發種種疑問,諸如剃髮出家不孝、僧侶敬佛不敬王等事例,經常受到儒家道教的挑戰問難。魏晉年代流行玄學清談,往往借道學曲解佛典,歷代祖師為了維護正法,不時加以駁斥,其中以梁朝僧祐律師編錄的《弘明集》最為重要。

到了唐代,道宣律師再收錄自梁朝以來,祖師們應對佛道爭論的文獻,共296篇,因涉及的範圍與內容比前人更為廣泛,故稱《廣弘明集》。

可以說,兩本巨著是祖師與外道論諍後的紀錄,以釐清國人對佛教的誤解,顯映佛學真理,因此在中國佛教史佔有重要地位。

事隔千餘年,佛教內部再發生一場義理爭論,事源於1966年,著名美籍佛學家張澄基教授在美國主持《什麼是佛法》的演講,事後由沈家楨居士結集成書。到1975年,《內明》雜誌的編務沈九成居士看到書中某一段提到「佛法的愛是無限的」,深覺「愛」字在佛教與貪慾掛勾,是一切煩惱的根源,認為語意有欠準確,應以「慈悲」取代,特專函提請張教授修正。

由於張澄基教授遠在美國,沈九成居士特意寫信給沈家楨居士代表轉達意見。但張教授則認為,當時為遷就美國聽眾水平,並考慮到「愛」字在現代社會的正面意義與普及性,加上佛法非全然否定「愛」,亦贊同有慈愛、博愛、愛心等無私的情操,所以從俗維持使用「愛」字。

由於未得到滿意回應,沈九成居士將三年來與張、沈就「愛」的討論放到《內明》雜誌轉載,題為〈與沈家禎、張澄基先生討論佛法中「愛」及「正邪分別」問題〉,好讓大眾評論。

文章自1978年9月(78期)刊登,即引起香港和台灣兩地佛弟子的踴躍「筆戰」。此後每期均有讀者投稿參與論辯,不論意見如何,《內明》均予刊錄,漸漸形成「護愛」與「非愛」兩大陣營。「護愛派」主張佛教的「愛」字既指貪慾,但世俗的慈愛、友愛、博愛等德性,均與佛法的慈悲相應,未有違反佛理,故應「從俗隨機」;「非愛派」則以沈九成為代表,主張任何含糊詞句都有妨礙正見的可能,認為應當「依經、依法、依律」作標準,堅持刪除愛字。

兩大陣營本着以法論法,越辯越明的精神,透過《內明》作為論別真理的平台,經過27個月討論,雖然沒有一致的答案,卻加深讀者對「愛」的理解。事後,《內明》認為這次教義討論涉及核心倫理,將四十多篇的文章整輯成書,有感重要性更勝《弘明集》及《廣弘明集》,加上參與論辯均是教內人士(內道),所以取名《內弘明集》,以留青史。

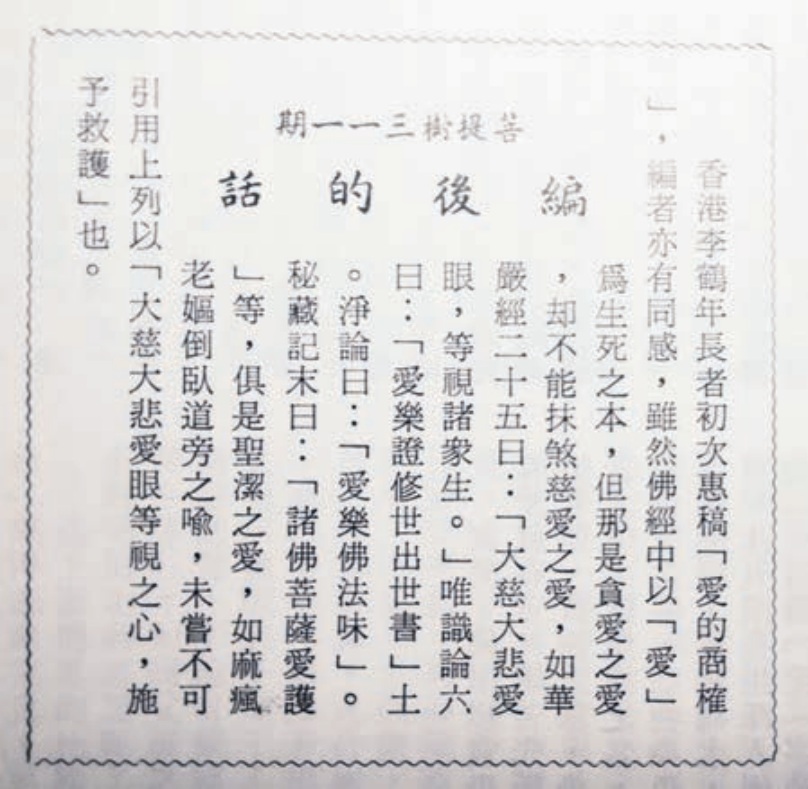

台灣《菩提樹》雜誌的回應