1930年在港出版的《五會新聲念佛譜》

古德有云:「聰明不敵業報,富貴豈免輪迴!生死到來,一無所靠,惟一句彌陀可依。」由於念佛法門,簡單而殊勝,無分賢愚貴賤,隨時隨地皆可修持,自古以來已是信徒的修持常課,歷代祖師也推崇備至,曾編定林林種種的念佛儀軌,當中最為人熟悉的就有「五會念佛」。

唐初,有法照法師仿傚《無量壽經》「風吹寶樹,出五音聲」的典故,自訂儀軌,以五百聲為一會,分高低緩急等五種腔調,誦念佛號,故稱「五會念佛」。可惜遇上唐武宗滅佛,許多殊勝的佛學法門因而失傳。

直至民國時期,有觀本法師,因緣際會,在香港重新考訂「五會念佛」的古本,編成《香光閣隨筆》,及後由東蓮覺苑印行成書,宣導念佛法門。

觀本法師,廣東人,俗名張壽波,自少習儒家經典,為晚清舉人,可謂博學多識。1891年隨叔父遷居澳門,創立原生學堂,專習中西文字,又開導民智,教國人戒煙,女子戒纏足(扎腳)。此後十餘年,眼見國家戰亂頻多,頓感人生無常。1914年,在上海皈依佛門,法名觀本。又到江南一帶參學,佛緣深植。期時,因初習梵唄,對梵腔音調、點板韻律,難以掌握。於是以古文音律方法,自繪簡譜,編成筆記,純作自習之用,不意頗有效益。

二十年代末,觀本居士經常穿梭港澳,先後創立澳門功德林及於香港堅道辦念佛社,以居士身而作菩薩行,禪淨雙修,頗得其樂。時有香港佛學會以該筆記是倡導念佛法門的優良讀本,遂改編為《新聲五會念佛譜》,供諸同修學習。

此書參考古本偈讚佛曲,配以新式歌譜,重新編訂念佛曲譜凡二十四首,信徒手執一本,即能隨時按譜發聲,實為念佛法門的一大革新。自出版後,深受歡迎。

正因為反應熱烈,觀本居士以《念佛譜》原為自習筆記,內容並未完善,尤其於念佛的意義、源流、法門等尚須補充訂正,發願以畢生精神重新考訂。

1931年,居士捨身出家,法號明一,依舊以觀本為號。翌年依虛雲老和尚受戒,極受器重,常委以重任。抗戰事起,受命到港募集糧食,藉機在灣仔設念佛社,大弘念佛法門,東蓮覺苑師生更慕名學習,精進修持。

法師留港期間,寄住善信家中,偶意閱得最新刊行的多套《大藏經》,從中看到失傳已久的《五會念佛法事儀讚》及《五會念佛誦經觀行儀》兩種本子,如獲至寶,於是細心研讀,決心重訂《念佛譜》,成為《香光閣隨筆》的編輯緣起。

三十年代,觀本法師經常穿梭港澳,某次寄住於王學仁居士家中參閱《大藏經》,發現敦煌版的《五會念佛法事儀讚》及《五會念佛誦經觀行儀》,如獲至寶。於是細心研究,在香港寫成《香光閣隨筆》。

全書分為兩篇四集,上篇考據我國念佛法門的三大系統和源流:即慧遠派乃團體化念佛、善導派是平民化念佛、慈愍派屬般若門念佛法,三者方法與品位雖異,但同屬蓮邦捷道,如是結為第一集。

下篇包含第二至四集,主要介紹念佛法門。第二集考據了廿六種念佛法門,並逐一闡釋理據、行法和師承。除了三時繫念、五會、般舟等較熟悉外,其他如「長生不死法」、「以毒攻毒法」、「究竟是誰法」、「一聲多佛法」、「豆兒念佛法」、「密軌法」等,皆作詳盡介紹,使人大開眼界。另外附錄二十則念佛而得殊勝感應的事例,證明念佛既可求生淨土,亦有延壽、去病、脫窮等世間功德,鼓舞眾生努力行持;第三及四集專說五會念佛的師承、儀軌、音律和行法。

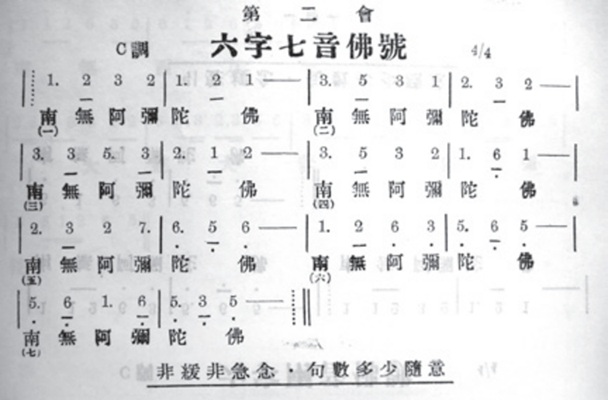

所謂「五會」,即聚集大眾以五種腔調唱誦佛號,滿五百聲為一會。前四會誦六字洪名,依平聲、平上聲、非緩非急、漸急四次第,到第五會轉以四字急念。如是,誦念者由緩入急,藉佛號之聲而感人深省,聖凡相應;觀本法師又考究世界宗教發展,認為音樂為傳教之有力媒介,而念佛法門即有異曲同工之效。不過唐代舊韻,早已失傳,今為普及之故,於是請教聲樂專家,重新編成工尺譜、亞拉伯譜、五線譜,並對節拍、唱腔、咬字的要點逐一說明。

為強化念佛生西的功效,觀本法師更從密宗《大日經》勾出「八葉蓮花法」、「月輪觀」、「阿字觀」的觀想法,詳述密法與念佛的關係,學人可藉由誦念佛號,心生觀想,得與佛相應。

《香光閣隨筆》全書約三十萬字,內容雖以淨土為宗旨,卻通達佛教各宗要理。且以古今中外的音樂歷史、樂理、樂器和演唱法作比較,博引旁徵,條分縷析,足可稱為淨土法門的博士論文。閱讀本書,既顯示觀本法師普弘淨土念佛法門的慈悲願心,也反映他深厚淵博的學養和修為。

當年,法師因戰事關係而滯留香港,得以閱讀《藏經》並寫成本書,但因戰時資源緊絀,書稿一直藏於東蓮覺苑。1945年,法師在國內圓寂,苑方有意發行遺著,總是因緣未遂。直到1976年,苑長愍生法師發起出版,獲各界贊襄,封塵逾三十年的巨著終於面世。

阿拉伯式念佛曲譜