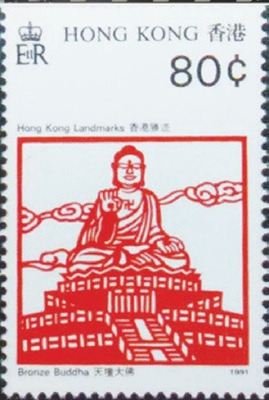

1991年的香港勝迹郵票

曾幾何時,寫信是生活的一部分,無論是公函家書,乃至節慶賀卡,一個年頭寫上三幾十封是少不了的。

那些年,還有「筆友」(penpal)這種關係,信件的覆蓋度由九龍至新界,逐漸擴展到歐美各國,對「國際」也有了實際的認知和體驗。慢慢也對信紙信封的選用講究起來。

寄信,郵票當然不可或缺,這東西僅有丁方的面積,但選對一枚精美的郵票,終究反映個人的品味。由於有寄信的需要,對郵票就有所留意。

郵票作為國家財產,亦是聯繫世界的媒介,除實用外,各地政府也用來展示「軟實力」,所以郵票的設計和選題相當嚴格。反過來說,能成為郵票上的主角,代表該事物在社會上具有相當的認受性和影響力。

其實郵票的歷史並不很長,1840年5月,世上首枚郵票才在英國面世,但郵務發展卻十分迅速,三十年間已遍及全球。那時強調君主權威,各國郵票慣例以君主頭像或紋徽為主題,包括我國首套大清大龍郵票(1878)。後來,郵票主題擴至到地標、文化、藝術以至生活各階層,相當廣泛。

至於以佛教為主題的郵票,集中在亞洲國家,畢竟佛教發展在東亞最為悠久,影響最深。而世上首套佛教主題郵票,可能是1936年由英屬巴基斯坦發行的塔克西拉佛塔(Taxila)。在此以前,佛教景物(慣例不以宗教人物入選)僅以地標、藝術等附帶形式出現,如1894年鎮江以金山寺慈壽塔為當地郵票,嚴格來說不是佛教郵票。直到1956年,台灣發行1元的玄奘大師郵票,成為兩岸地區首個佛教專題郵票。

香港在英治時期,佛教發展起步較晚,加上郵局選題政策所限,佛教景物郵票僅有一個。1991年10月,郵政署發行一套五款的「香港勝迹」郵票,包括尚未落成的天壇大佛。該套郵票以傳統剪紙勾勒出勝迹面貌,設計獨特;1999年香港與新加坡聯合發行「旅遊業」套票,以現代畫方式展現兩地著名旅遊景觀,天壇大佛與新加坡魚尾獅同時入選;同年10月,特區政府發行首套通用郵票,面值由1毫至50元。圖案以水彩畫畫出16幅本地景觀,而志蓮淨苑、天壇大佛及虎豹別墅同時入選,且列為主要的郵資面額,凡寄送兩岸及海外大城市的信件,均直接採用,使本地佛教勝景傳揚到世界各地。

2006年,郵局發行「香港十八區特色」套票,志蓮淨苑和天壇大佛再度入選;2012年,郵局將天后、觀音誕、佛誕及端午節同列為「香港節日」,發行套票,是本港首個佛教主題郵票,側面反映佛教在本港社會的認受程度之變化,當中的意義,值得深思。