觀世音菩薩是家傳戶曉的佛教人物,無論是否佛教信徒,都不會陌生。從敦煌壁畫和日本所存的唐代佛像得見,觀世音菩薩體形壯健,束有小鬚,明顯是青年男子的造型,藉此表現菩薩以青俊容貌,便捷身軀來接引眾生。後來,佛教漢化過程中滲入各種傳說和地方文化,加上觀音菩薩「隨緣示現、尋聲救苦、大慈大悲」的本願,如母親般護佑眾生。而唐代中期國力漸衰,戰亂持續百餘年,飽受苦難的民眾藉着禮拜女性形態的觀音菩薩,從而得到「回到母親懷抱」的那種安全感。

由於眾生對母性安全感有必然的依賴,就歷史觀察得知,社會艱苦不安的時候,就是觀音信仰興盛擴張的因緣。例如盂蘭或水陸法會時,孤魂爭衣搶食,觀音化身「面燃大士」維持冥界秩序;社會經濟不佳時特別流行「觀音借庫」等等,證明觀音菩薩是救苦救難,安定祥和的心靈象徵。

三十年代,中國經濟起飛,卻是戰雲密布,社會氣氛凝重。到中日戰事爆發,許多政商文理人士避居香港,部分信仰佛教的演藝者鑒於戰火摧殘生靈,特別成立三寶電影公司,專門製作以佛教為題材的電影,向中港社會宣揚祥和訊息。有感觀音菩薩「大慈大悲,救難救苦」的精神最為應機,首選為開拍題材,於是編成《觀音得道》一片。

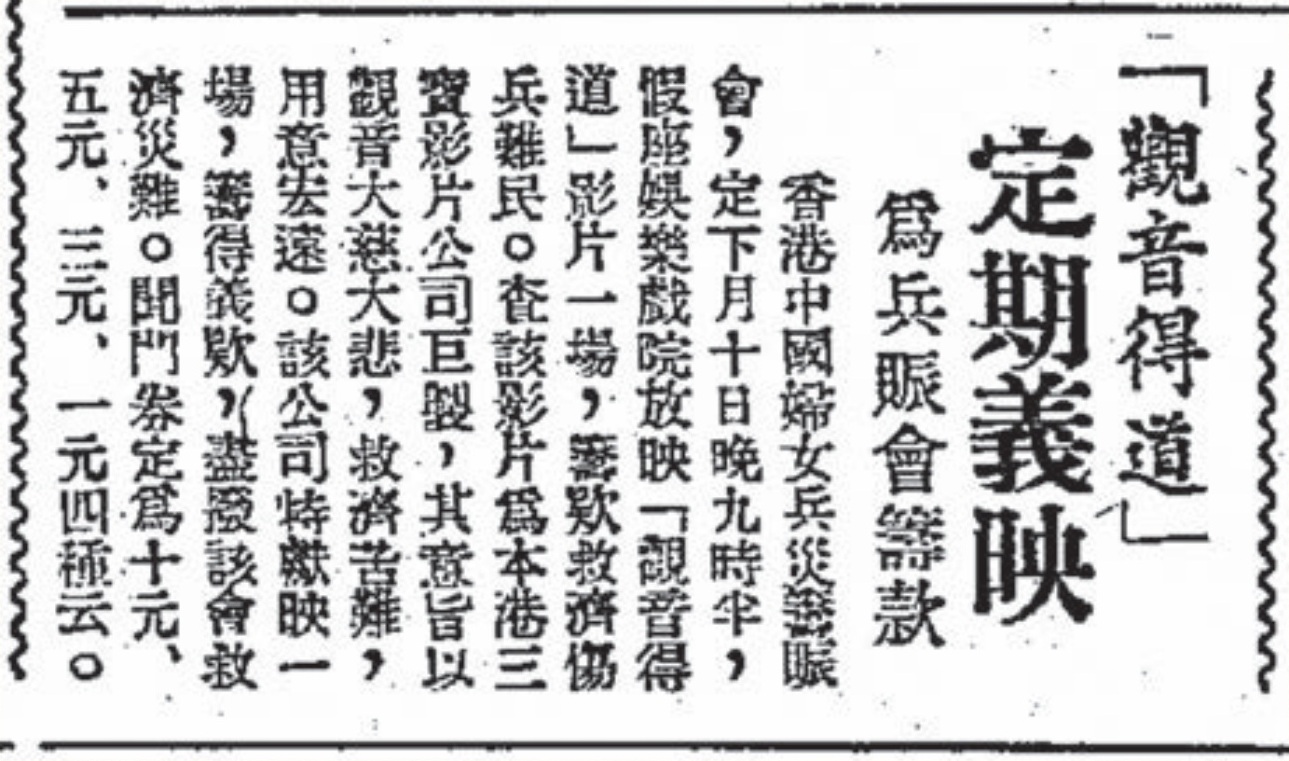

該片由尹海靈編導,蘇州麗任女主角,飾演觀世音菩薩。1940年完成拍攝,定於4月10日在娛樂戲院舉行慈善首映,是本港最早之佛教影視節目。首映活動又為中國婦女會兵災籌賑會籌募經費,支援國內傷兵難民,別具意義。同場又加插〈慈悲之音〉歌舞劇,由蘇州麗、馮峰、胡美倫、李小曼等演員分演觀音、善財童子、龍女、仙女等角飾,藉歌舞助興、雲裏散花,使觀眾心往神怡,暫卻塵世苦惱,亦一大功德。

事隔四分一世紀,本地再有以觀音菩薩為題材的電影面世。六十年代,社會逐漸平伏,但福利服務尚未普及,市民生活仍相當艱難,百姓遇有病痛而未能就醫者比比皆是。佛教大德愍此情況發起籌建佛教醫院,各界響應。而邵氏兄弟影業公司的邵逸夫先生更大力支持,除捐款外,又策動開拍《觀世音》電影,邀請「粵劇皇后」李麗華擔任女主角。須知道當時的資訊渠道有限,片商透過娛樂媒介向市民傳播美善訊息,亦借此為籌建中的佛教醫院作無形的宣傳,當中的影響力不容忽視。

1967年3月,《觀世音》電影上映,片商特別舉行盛大的慈善義映大會,邀請華民政務司為贊助人,邵逸夫、利國偉、何善衡、趙聿修等社會賢達鼎力支持,即晚籌得十五萬元善款,造成廣大的宣傳效果,號召市民一同投入觀音菩薩濟事利他,給予眾生安慰的事業。

1940年關於《觀音得道》電影的報道