筏可和尚主持普慧精舍佛像開光

走進港島的英皇道,只須抬頭細看,不難發現大大小小的佛堂精舍。其實在戰前戰後,北角都是都市佛教傳播的重鎮。

北角位處港島北岸,在英人開發前,北角僅屬山邊地區(現今電車路對出已是海邊),因地積狹小,人煙杳杳。直到十九世紀末,太古集團在鰂魚涌設立糖廠,在附近打工的華人就遷到北角聚居,華人富商也在此置業,推動社區發展。

香港雖為著名商埠,但佛教並未普及,亟待宣揚。民初時,本地紳商組辦佛教講經會,偶請大德宣講佛經和修持。為向公眾宣揚佛法,講經會邀請中國佛教會領袖太虛大師來港講經。因缺乏文娛場地,適值北角的名園遊樂場已經開業,場內設有大型戲棚,可容納過千觀眾,於是租用名園開辦講座,且將劇場作道場,誓把風流化清流。

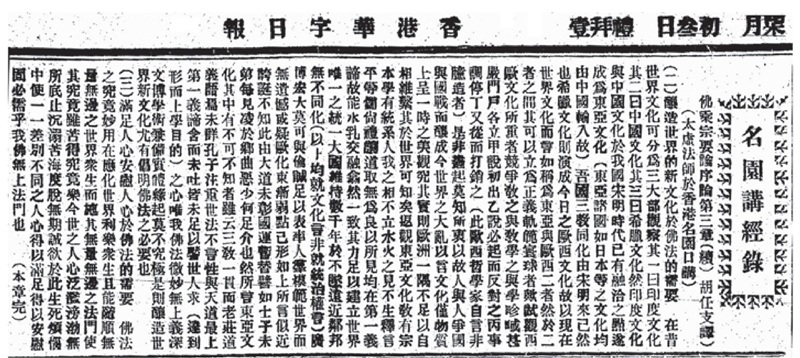

講經法會於1920年8月12日起,恭請太虛大師陞座演講〈佛乘宗要〉三天,其內容由胡任之筆錄整理,翌日起刊載於《華字日報》供市民參閱。因屬首次的公開佛教活動,「社會人士以該講座前所未有,又因報章大事宣揚,均樂予參聽,而佛弟子更感殊榮,大都踴躍赴會。」正因各界反應熱烈,講經會再請開悟法師、覺一法師接續演講,由是引起各界對佛教的關注,而佛教人士亦藉此經驗,經常租用名園遊樂場舉辦弘法活動。

1922年,人稱「金山活佛」的妙善和尚來港,在昂平掛單。香港信徒聞風景仰,而定佛尼師首創在名園舉行公開念佛法會,即獲潘達微、何張蓮覺、黎乙真、岑學呂等紳士支持,禮請妙善和尚登壇主持。法會於9月14日開始,一連七天,每日分上午、下午、黃昏三堂,依古制儀軌,諷誦佛號,梵音響徹北角區。妙善和尚也隨緣開示,由李公達即時傳譯,增進大眾對佛教的信解。該法會參加者眾,報章也連日報道,正如《循環日報》所載:「經此會後,香港人士對佛教儀制又多一重體驗。」

須知,在1926年前,港島並無佛教寺院,僅在中區有三數家佛堂,因規模細小,且不予開放,要推動弘法絕非易事。可幸有愉園、名園、利園等遊樂場所,因地方寬敞,又有電車可達,成為舉辦法會的理想場所。而北角名園毗近華人社區,又是連接港島兩端的交匯點,佛教人士最樂予租用。

名園開業的十數年間,曾承辦各式佛事,使佛法在區內的華人社群中扎根,也推使佛堂精舍在這區聚集開設,仿如佛教重鎮。總之,名園對本地都市佛教發展,扮演了重要的角色,這是遊樂場的創辦者也意想不到的。

戰後的二十年間,北角區內的佛堂建設,與聚居在這裏的福閩族群有千絲萬縷的關係。

早在二十世紀初,有渣華輪船公司在北角設辦事處,專營國內與荷殖爪哇的客運和貿易,因經辦者多為福閩華僑,他們在北角經商和居住,遂漸形成獨特的「小福建」社區。在戰前,佛教人士在名園遊樂場舉辦連串的弘法活動,推動了區內人士皈信佛教的風氣。二戰時期,北角雖受重創,但戰後大批閩南人士來遷,當中也不乏閩籍僧侶,他們遠道而來,人地生疏,因此與同鄉聚居,以便照應,也加速了社區復興。

經過艱辛經營,旭朗法師於1956年在渣華道創辦普慧蓮社,聚眾念佛,翌年遷至七姊妹道;1957年,元果、超塵兩位閩籍法師在英皇道設立福慧蓮社,隨緣弘化。至1964年,在南天大廈增辦報恩蓮社,除了日常的法會外,更設立「福慧慈善基金」,接濟貧苦大眾。翌年又在渣華道和春秧街開辦南洋中小學暨幼稚園,收納清貧學童讀書,是區內最重要的佛教單位。

同期又有智開法師在亞洲大廈五樓開設法喜精舍,並聯同嚴寬祜居士,將佛經流通處遷至精舍內經營,為本港及南洋多國供應佛書法器,影響深遠;而震天法師的香江禪社和是幻法師的楞嚴精舍,則設於鰂魚涌,經常延請法師宣講佛經;尚有大慈法師在五洲大廈開設萬國精舍,以舉辦四十九天的觀音七法會最為人樂道;另外,慧瑩法師則於保壘街開辦妙華經室,時至1986年改組為妙華佛學會,遷往英皇道榮馳大廈,開辦佛學課程至今。

密宗團體方面,在六十年代,吳潤之上師將中區的諾那精舍遷至明園西街,但鮮有公開活動;1979年,金剛乘學會亦遷址北角,定期舉辦法會;1995年,屬格魯派的祈竹仁寶哲來港開辦顯密研修院香港分院,以英皇道成明閣為會址;翌年,又有白派的夏馬巴仁波切在弟子支持下,成立妙境佛學會(菩提道佛學中心),設址於北角渣華道。

時至二千年後,愍生講堂遷入英皇道的素食店舊址;淨雄法師則在附近成立三德弘法中心;來至台灣的中台禪寺也在堡壘街成立普廣精舍,專力傳揚禪修法門。

而區內尚有其他的精舍道場,多不勝數,若以單一區域來說,北角區的佛堂可謂市區之冠,堪稱重鎮。尤其在資訊科技尚未發達的年代,區內的佛教活動,對本港都市佛教的傳播具有強大的推動作用。

報章刊錄太虛大師在名園誦經的誦詞