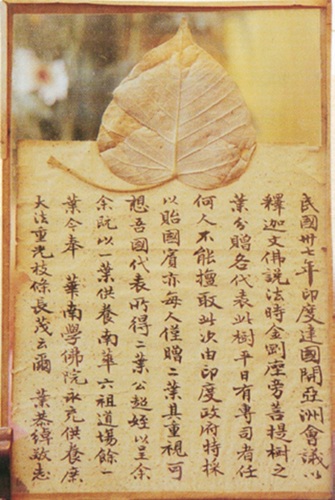

現供奉於湛山寺的金剛座菩提葉

菩提樹,舊稱畢波羅樹,原產於東印度。樹種易生,高而常綠,其葉呈心形帶尖尾,另有一種,葉呈波狀,成熟時結有花和果實。當年,悉達多太子在菩提迦耶金剛座的畢波羅樹下覺悟無上菩提,以此因緣,信徒視為聖樹,改稱菩提樹。傳統以來,菩提樹均是佛法的象徵,寺院亦多種植。信徒則喜愛撿拾樹果,串成念珠,用於佩戴或修持。

昔日,印度的阿育王常砍伐金剛座的原樹,或作移植,或作禮品,可幸未傷及樹身。後來,阿育王女兒取原樹樹枝往錫蘭種植,時至回教侵佔印度時,菩提樹被摧殘,於是從錫蘭取枝移植,即現今在菩提迦耶所見之聖樹。

至於中國,南北朝時期,天竺僧人相繼來華,帶來原樹分枝,初在廣州光孝寺種植,再分枝到全國,以及日、韓各地。

十八世紀以來,儘管佛教不再是印度國教,但歷任政府對於金剛座的菩提樹視同國寶,派專人日夜看守,禁止遊客接觸及撿拾落葉。1947年,印度脫離英國殖民統治,獨立建國。翌年召開亞洲會議,邀請東亞各國代表到印度商討國事,會後,印度政府就以金剛座的菩提葉作為國家級禮品,贈送各國代表。

當時的國民政府以外交部次長葉公超為代表,他回國後,有感所得的兩片菩提葉異常珍貴,意義重大,不宜私藏,於是呈獻叔父葉恭綽,請求妥善供奉。

葉恭綽是近代著名的佛教護法,歷任滿清及民國的交通部總長等職,以其官商人脈之便,經常聯同友好護持佛教事業,如支那內學院、觀宗學社、刊印《磧砂藏》,以至香港的華南學佛院,均靠他奔波安排,籌募經費才得以成就。

正在香港定居的葉恭綽取得兩片菩提葉,想到昔日六祖惠能大師在光孝寺剃髮為僧,離開時帶同菩提樹種到韶關南華寺栽種。後來光孝寺的菩提樹毀,又從南華寺取枝移植。追本溯源,南華寺的菩提樹才是我國現存最古舊原樹,於是將一片菩提葉供奉寺內,以示不忘源本。隨着內戰及土匪侵擾,該片菩提葉下落如何,不得而知了。

葉恭綽又考慮到當前政局動盪,國內的寺院遭受重大破壞,而倓虛法師移居香港,正好在港組辦華南學佛院,接引南來的學僧,以備他朝回國弘法。於是將另一片菩提葉供奉在荃灣弘法精舍之內。該葉鑲嵌於鏡框,由葉恭綽親筆記述因緣,同時寄寓學佛院「重光大法,枝條長茂」。

時至1963年,倓虛法師圓寂,門人寶燈法師另於西貢興建舍利塔,及後擴展為湛山寺,並將菩提葉移奉於寺內的小佛堂,至今仍存。