近幾年,導演嚴浩寫劇本的同時,又寫報紙專欄和寫書,以民間食療偏方教人養生養心,大受歡迎。然而,矛盾的是,總是超額工作的他,每天工作量等於別人三天,精神長期崩緊,早已把養心一事束之高閣;直至兩個月前,他跟觀世音菩薩有一次心靈感應‧‧‧‧‧‧

這天約了嚴浩到一間茶室做訪問,甫坐下,他第一件分享的就是這個經歷。

「上兩個月,我到京都一間非常大的佛寺參拜,這間寺院我嚮往已久,最近才成行。我向觀音菩薩問訊,多謝她一直以來的保佑,忽然之間,我感應到菩薩跟我說:『你的成就都是靠自己的努力,並非我的功勞。可是我多年來教你要心境平和,你可曾做到?』」

那刻,嚴浩感到無地自容,當了十多年佛教徒,這是他第一次有此感應,就像被揍了一拳,徹底撃中要害。

疏忽對心的照顧

「這幾年我越來越忙,早上寫報紙專欄,下午寫劇本,晚上回讀者來信,平均每天要回三、四十封,人很累很累,不知不覺脾氣就變得暴躁,容易忟憎,對自己,甚至對家人也失去耐性。」事業上有成就是好事,可是因此令家庭關係變差的話,賺得再多,似乎已沒意義。「努力工作最終都是想家人生活舒服,不應本末倒置。觀音菩薩說心平氣和,原來我一直做不到。」

嚴浩覺得,佛教叫人放下,其實就是放下對自己的心的不照顧。

「你應好好分配時間,你可以工作十二小時,可是卻不是每一分鐘也在工作,沒有休息,人只會越來越盲目,根本沒可能好好做事。」嚴浩笑說,是太太第一個發現他「入定」這件事。

「她跟我說,『你坐在電腦前面,整天可以不動,不飲水、不說話、不去洗手間。』於是太太把廚房的計時鐘拿來,規定我每隔四十五分鐘就要抖抖。叮,起身,行,去廁所,倒杯水,讓思緒重整,知道自己在做什麼,十五分鐘後再回去工作。」嚴浩說起太太的妙計,臉上的笑窩更深了。

覺知的重要

佛教希望眾生覺醒,然而這個「覺」字,有人可能窮一生也未曾悟到。「我家裏有頭叫Buddy的大狗,你跟牠說什麼牠都懂,問題就是不去做,你給東西牠吃,就什麼也懂做,人都一樣,很多事也知,可是就是不做。觀音菩薩提醒我,希望我們覺醒,『覺』是每天提自己,提自己不可動氣,提自己要心境平和,回到澄明狀態,這樣才是養心,才叫真正自在。」

也在三年前,有一天嚴浩養的狗突然死亡,太太為牠誦了 3 小時《地藏經》,牠的離去亦在示現無常。

嚴浩把佛法的修心與養生拉上關係,他認為兩者說的都是健康心態,一種正念的生活方式,他把《心經》、《金剛經》看成為「放鬆經」。「這些佛經都是教眾生放下恐懼、執着、憤怒,達到『五蘊皆空』。《金剛經》更是大放鬆經,『無我、無人、無眾生、無壽者』,什麼也無,無過去無未來,人必然放鬆。你把自己的心綁住,整天想以前如何、現在如何、未來如何;如果把所有憂慮都放下了,人一定鬆。」

正能量回饋

談到應用方面,嚴浩對「慈心觀」尤為喜愛,覺得十分實用。他在專欄曾經這樣說:「『慈心觀』其中一個最不可思議的功效,是幫助你改進社會上的人際關係,使你在人事上添加助力。」

嚴浩解釋,慈心觀其實是一種共振,當你不停去祝福一個人或一件事,就自然吸引很多正能量回來,「例如你去祝福人,自己亦會得到很多助緣,你每次念經發出的都是正能量,接收回來也如是。好像當你敲一隻玻璃杯時,隔籬的也會響,這是同位共振,發出正面訊息就有同樣能量回來,這就是祝願的好處,如果你不開心,遇上的也是不開心的能量。」

話題從養心回到養生。眼前的嚴浩,臉上幾近沒有皺紋,而且打扮入時,腳踏橙色波鞋,誰猜到他已年過六十,毫無疑問,他本身就是養生的生招牌。問他為什麼對民間偏方情有獨鍾,甚至發展為導演以外的第二事業。

「我自小多病,經常扁桃腺發炎,每個月幾乎都要休息一星期。」令嚴浩奇怪的是,同學飲冰水不會病,可是他飲熱水也會病,一吃芒果就肚瀉,吃完香蕉飲冰水又會肚痛等,於是開始發現有些食物別人可以吃,自己卻碰不得。

「我慢慢意識到食物是藥的道理,什麼適合自己體質?什麼病應該吃什麼?如何保持身體健康?」他明白要身體健康,必須從飲食開始。可是那時年紀尚輕,只知道要小心飲食,仍未意識到何謂養生,直至爸爸離世。

爸爸離去的啟發

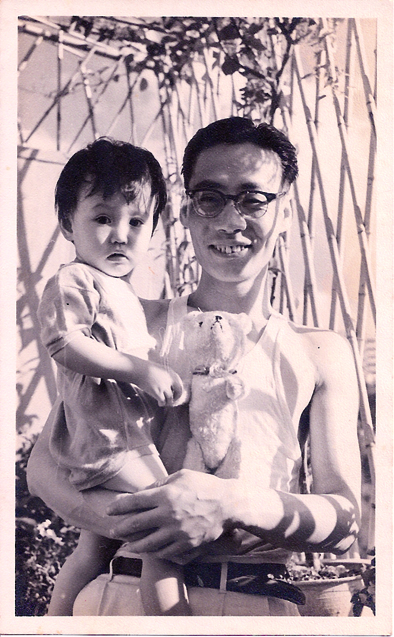

那年,嚴浩三十歲,他的爸爸嚴慶澍是前《大公報》副總編輯,天天捱更抵夜,工作勞累,長年戰鬥的身體終於支持不住。某日,嚴爸爸突然中風,不久就撒手人寰。這事對嚴浩打撃極大,開始思考生死,苦思人死後靈魂去了哪裏的問題?爸爸離去,是他皈依佛教的助緣,亦是他對健康追尋的開始。

嚴浩眼見爸爸原來好好的,卻可以瞬間消失,身為兒子卻幫不上忙,眼白白看着事情發生,那種無力感最是難受。他消沉好一段日子,爸爸的離去,令他明白健康的重要,如果及早預防,爸爸可能不會這樣早離世。於是開始研究養生,看了很多健康古籍,好像《黃帝內經》,同時亦開始從四方八面收集養生秘方。

從自救到救人

收集了的秘方原本只想收為己用,沒想過公開,可三年前他開始創作《浮城》,忙得不可開交,他一向有寫報紙專欄,那日子根本沒有時間構思題材,於是把心一橫,寫自己最熟悉的,把自身實戰經驗與讀者分享,讀者又把自己的經驗公開,專欄變為平台,互動交流。由於專欄受到重視,出版商先後替他推出了六本結集書,總銷量破 20 萬冊,成為香港最暢銷作家。他尋找民間秘方,起初是為了自救,後來發現可以幫到人,他便更積極去做。

爸爸的離去對嚴浩打擊甚大,想不到媽媽也相繼出事。三年前,他媽媽不幸跌斷髖骨,全身癱瘓,嚴浩至今未能釋懷。

「有一天,媽媽突然在沖涼房跌倒,送入醫院後,醫生說她的髖骨碎了,要立即切除,我很清楚記得那一幕,我媽媽入手術室,醫生只麻痺她下半身,切除髖骨的時候,流了很多血出來,此情此景,我永遠不能忘記。」

後來醫生發現嚴媽媽肺部和胃部都有痰,而且難以清除,他們便在她喉嚨開了個洞排痰,從此她不但走不到路,也說不到話。「那大半年裏,醫生天天跟我說要為媽媽準備後事,幸好最後沒事,可是人已經癱了。媽媽還會思想,跟她說話時會很精靈望住你,但是已經完全沒有生活質素。爸爸早走,媽媽又這樣,對子女是一件很難過的事,我無論如何也放不下,只有轉化。」他的轉化,其中一個方法就是繼續分享民間偏方,救人自救,在傳統醫學之外給予另類選擇。

經歷了兩次那麼大的衝擊,對於生死,嚴浩可已參透?

從萬物中學生死

只見他沉默半晌,很認真的說:「爸爸媽媽都用自己的生老病死為我們開示,說明一切都是自然定律。媽媽現在九十多歲,如果她在三年前發生意外後立即離世,我們會很難過,因為大家也沒有心理準備。我覺得媽媽是在給我們時間,慢慢接受,慢慢過度,以親身向我們示現生命就是如此,當我們看破後,她就會離開,現在還不是時候。」

嚴浩覺得萬事萬物也在示現生 死,所以學習生命課題從未間斷。 說也湊巧,同樣是三年前,他養的 小狗突然離世,再一次向他示範無 常。「無常根本是眾生平等,無時無 刻都會出現,《 阿彌陀經 》說西方世 界的萬物也在說法,一棵樹的生生 死死,雀鳥的生生死死,狗兒的生 生死死,全也一樣,沒有分別。」正 因如此,知道生死是必然的,還有 什麼放不下? 把握當下才要緊。

到現階段,嚴浩坦言仍在參透: 「我明白生死只是一種過度,是一種形 式的改變,然而說到放下,依然有一 段日子,不過我會努力。」

佛教的體悟

嚴浩說,有些人以為拜佛就是求佛菩薩幫我們做事,以為 參加越多法事,供越多僧,捐越多寺,事業就會好些,自 己與家人的健康就會好些 。他認為一切都要靠自己,要達 成某個願望,一定是自己努力,應該自己做的事不要妄想 菩薩幫我們代做。 佛菩薩只是提醒我有沒有在心做功夫; 在心做功夫,每一刻都活在當下,自然思維清晰,對生活 的方方面面都會改善。