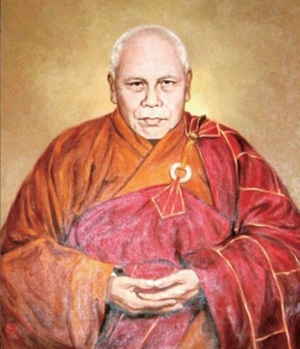

增秀大和尚德像

大埔定慧寺,舊稱蘭若園,建於二十年代,是區內著名道場。因年深日久缺乏維修,殿閣天塌地陷近乎危樓。近有善知識襄助,籌募重修經費頗見進展,這是可喜的消息。

說起定慧寺的源流,不能不提增秀老和尚了。增公祖籍廣東開平,因無意仕途,廿來歲出家為僧,志心奉佛。有感四邑一帶難覓名師,而省城梵宇奢華,亦難靜修,遂到肇慶鼎湖山參訪,見僧侶麻衣粗食,知是真修實學之處,乃發心終生苦修。幾年後再到江南名剎(金山、天童、華嚴)參學,而海仁法師、遠參法師即為同學。

經過八年參學,修為大有進益,遂返鼎湖山任知客。有感鼎湖俗緣仍重,未能盡意清修,於是到香港凌雲寺隱修,期間認識華商會會長李葆葵之三太與劉四姑等護法。

在二十年代,新界交通尚未完善,善信護法前往聞法須先到大埔再轉乘山兜登山,不便而費時。於是,李三太興議贊助在大埔另闡道場,覓得現址萬餘呎土地興修殿閣,兩年後落成,取靜寂之意,命名「蘭若園」(蘭若為梵文araya之音譯,原指山林荒野、閑靜之處,後引伸為寺院),頗反映增公對隱密苦修之嚮往。

世俗人士每每忙於各種事業,疲於奔命,對修行卻總是無力兼顧,增公對此亦有一番訓勉,他手書《蘭若園同住規矩》告誡:「世人未有不以閒散為樂。人生幾何不得一日之安,雖富貴奚益?必欲拔塵遠俗以遂其閒。正不必厭此忙而欣彼之閒也。夫人欲學入世間之道,苟不服勤勞役,則事無貴賤皆無由成;然悟世間虛妄,欲究聖賢之道,倘不忘餐廢寢,則根無利鈍,又何從而得之?……故入世間則忠於君孝於親,悉盡其義不可不忙;若出世間則親師擇友,朝忝暮扣,以盡其道,又不可不忙。既盡其義又盡其道,豈一閒字可與同日語哉?」簡言之,就是訓勉佛弟子別「忙」於追求物質而住於短暫的「優閒」,反之應「忙」於修身利他而求身心永恆的「安閒」。這段七十年前的法語,今天聽來更有味道,足見增公對世人世事有通透的見地。

1928年起,鼎湖山祖庭屢有戰亂匪賊,增公護祖心切,多次返祖庭調停,寺僧乃請為住持,總算安然渡過。期間,僅於1934年,為圓滿劉四姑遺願而返回蘭若園安排修建佛殿,其餘時間均駐錫肇慶。直到1938年底廣東淪陷,增公始回大埔隱修。到1941年香港也告淪陷,增公與一兩弟子死守道場,以粥水野菜餬口,若非有數十年苦修之修為,常人斷難忍耐。

重光後,先後住持鼎湖山及蘭若園。1952年,寶蓮禪寺筏可大和尚退修,因增公為鼎湖山的同學,同修數十年,禮請攝任住持一年,退席後返回蘭若園,此後隨緣弘法。1966年,增公辭任住持,雖然年高體弱,仍講席頻開。到1974年底老和尚圓寂,住世九十一載。生平事迹則詳記於《增秀老和尚傳略》,可資懷緬。