站在現代中國佛教史來講,太虛大師被公認為最重要的佛教領袖,他的言行對佛教界、國家社會均有舉足輕重的影響力。大師為了振興當時衰微的佛教情況四出奔波、演講弘法、培育後進,期間多次來港弘法,激勵本地信徒推動佛法事業,稱他為現代香港佛教的幕後推手,實不為過。

太虛大師生於1889年,浙江崇德人。自幼由外祖母養育,十六歲出家,法號唯心,再由師祖起名「太虛」。大師先後到寧波跟隨禪宗大德,外號八指頭陀的寄禪法師,以及到南京的祇洹精舍,跟從「中國佛教復興之父」楊文會居士研習佛學。那個時代,正值革命情緒高漲時期,不少佛教信徒如華山法師、棲雲法師、陳靜濤、鄧爾雅等亦是倡導革命的中堅份子,大師時與他們往來談論國家大事,也激發他對改革佛教弊病的決心。後來更成立「中華佛教總會」,提出「教理革命、教制革命、教產革命」的理念,卻引起保守僧侶的反對,大師有感改革困難,決意閉關自修。

1915年,中央政府公布《管理寺廟條例》,變相延續清末的「廟產興學」政策,地方政府可隨時取締寺院和沒收寺產,全國大部分地區的寺院均受牽連,才漸漸意識到佛教內部確有改革的需要。直到1918年,太虛大師經過幾年的靜修,認為內外條件均已成熟,決定出關開展佛教改革運動,先後創辦多種佛教雜誌(如《海潮音》等)和不同系統的佛教學院(如漢藏教理院、巴利三藏院等),自己也四出參訪演說,宣揚振興佛法的理念。

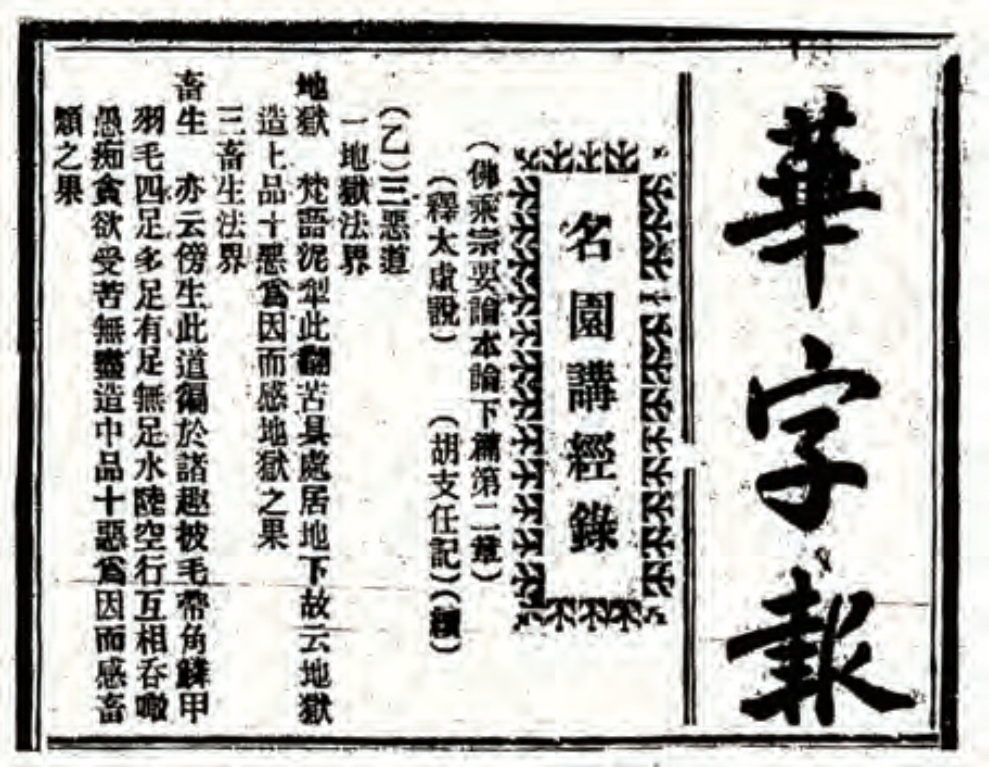

在另一邊廂,已在香港弘法多年的陳靜濤居士,得知太虛大師出關弘法,有感香港交通便利,資訊能自由流通,有助強化大師的偉業,而大師正在華南,正好邀請他來港作公開演講。1920年8月,大師到港被請到北角明園遊樂園舉行講座三日,題為〈佛乘宗要〉,「社會人士以該講座前所未有,又因報章大事宣揚,均樂予參聽,而佛弟子更感殊榮,大都踴躍赴會。」會後又將講座內容筆錄成文,刊載於《華字日報》,供信徒參閱。

1920年的報章刊出太虛大師講座內容

大師留港十餘天,除名園經會外,亦就個別信徒作私人說法,演講中觀、唯識要義。弘法外又勉勵香港的佛弟子積極入世,興辦弘法和慈善事業,各人歡喜信受,聽機弘法。

自從太虛大師來港公開弘法,本地佛教隨之展現生機。須知道,香港是英國管治下的遠東商埠,社會瀰漫濃厚的西洋風氣。適值中國政權由帝制轉為共和,國內掀起「新文化運動」,傳統文化被受衝突。雖然香港未受太大影響,但在時代氛圍之下,本地信徒只沿傳統習慣奉佛祭祖,部分富裕者則在家中設立佛堂,閒時聚集三五同修,談禪論道,卻無公開共修研經的門徑,佛法事業尚未萌芽。但名園經會之後,本地華商領袖意識到佛法精神不止於個體信仰(自利)和群體慈善(利他)的層面,更是維繫華人傳統價值,抗衡「崇洋疑古」風氣的最佳途徑,對凝聚和提升本港華人的社會地位也有積極意義。經太虛大師的鼓舞與支持,許多華人領袖主動投入弘法事業,一方面邀請國內名僧大德來港弘法,同時組織道場會社和各種福利服務,帶動本地佛教的新氣象。

1926年重陽節,太虛大師由新加坡回國,輪船暫歇維多利亞港,大師先後登臨太平山遊覽,又參觀落成不久的屯門青山禪院。事後更在《日記》裏記下他對香港的印象:「寺裏正在開壇放戒,人眾很多,於是他們便臨時集會,要我說法。這次頗有些感想,因為第一次來時,香港純是西洋文化瀰漫的時期,尋不出一些佛化;第二次因來此一番的講經,作了佛法在香港肇興的徵象;而到了這第三次,已有青山寺等佛教寺院成立了。」

1935年底,本地信徒邀請大師再度來港弘法,留港兩個月,作了多場演講及參觀,並留下了不少足跡。大師偕同竺摩法師,先後在東蓮覺苑、銅鑼灣利園、真言宗居士林、跑馬地菩提場、荃灣東普陀寺及大埔大光園作開示。由於事隔九年,期間本地佛教事業迅速發展,設於港九鬧市的佛學會和共修活動相當豐富,佛教義學及救濟單位也相繼成立,漸漸普及,使得大師「深覺佛學的研究和佛教的信行,在香港已較過去時代的現象進步得多,已能於各層社會透徹融貫,故今日乃有香港佛教各團體及對佛法有相當傾信的來賓,以佛法因緣來聚集於一處,由此引起我今昔不同的感想,而我此次所得的印象,確比以前更佳了。」這次的經歷,讓大師對香港留下最美好的回憶。

1935 年太虛大師歡迎會留影(東普陀寺提供)

大師作為中國佛教領袖,終身致力復興佛教事業,他五次來港,不但播植佛法種子,他對香港社會的獨到觀察亦有重要影響。大師認為香港是中西文明的結晶體,含有歷史複雜性和世界普通性,若果佛教與佛學在這特殊土壤上發展,就能將佛法推向全世界,因此他對香港始終有種難捨的感情。儘管他自1935年以後未再踏足香港,卻始終關注和支持這裏的情況,時刻給予支持和指導,因此稱大師為現代香港佛教的推手,絕不為過。