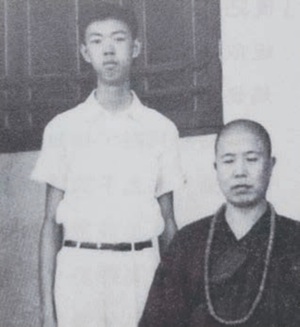

1959年度輪法師與弟子文果蜜

經常有人問我,為什麼喜歡逛墳場和研究墓誌銘,不會很「大吉利是」嗎?其實墳墓是人生最後歸宿,而墓誌銘就是我們寄居塵世的「總成績表」,本身具有豐富的歷史價值;再者,對於佛弟子來說,生死是我們必須正確認識和回應的重要課題。既然死亡是必然的事實,所謂「他朝君體也相同」,那麼躺在墓內的前輩,只不過是先走一步的老朋友,自然沒什麼「大吉利是」了。所以說,只要配合適當指引和守則,逛墳場其實是立體的生死教育活動。

墳場既可思考人生,有時也會找到珍貴的歷史資料和文物。近日就發現了一篇由宣化上人手撰的墓誌銘,是為他的入室弟子文頌頤(果蜜)的母親所寫。經過查證後,發現文頌頤正是法師在港弘法的重要助手。

度輪法師,原籍東北吉林。十九歲出家,法號宣化,字安慈。法師宿具慧根,尤精於參禪,曾隨虛雲老和尚修持,繼承溈仰宗法脈。

1949年,32歲時受內戰影響來港,最初到荃灣東普陀寺掛單,未幾得到成元法師的支持,保送到泰國參學。翌年回港,在芙蓉山找到一座山洞,正好修持,於是在那裏過了兩年。由於山洞很潮濕,加上運輸不便,也沒糧食和自來水,法師幾乎餓死在洞內。那時,法師只得向韋陀菩薩請求。某日,有位居士花了七十多元購買三十斤米糧到芙蓉山要找安慈法師,來到山下被某寺院的當家師攔着,更責難他不懂寺門規矩,這居士堅持要親手供養就說道:「是韋陀菩薩報夢叫我來供養他,我認得樣子不是你,怎麼能給你呢!」經此一番擾攘,周邊信徒聞風到山供養,請求皈依,使法師的道緣日漸成熟,更不時被邀到港九各處弘法講經,因此造就了在筲箕灣半山創辦道場。

1952年佛誕日,道場落成開光,法師雖是禪門大德,但為了回應凡夫根基,特別倡導淨土法門,乃取名西樂園。此後,法師搬到西樂園居住十年,方便舉辦法會和接引信徒,又定期演講佛經和禪修。

那時,少年文頌頤自幼患心臟病,偶然到山皈依,法師覺得他宿植慧根、行儀清俊,引為入室弟子,每有外國訪客即由他代為翻譯,甚至試過由他全程代法師演講佛經。法師更公開說:「果蜜可以說是全講堂護法的第一人……這跟他的前生有關」1962年,文頌頤的母親往生,提請身在美國的度輪法師撰寫墓誌銘,應是法師唯一留在本地的親筆碑石碑,相當珍貴。這兩件往事,正反映兩師徒間的深厚關係。

直到1962年,度輪法師到美國定居,更創立萬佛城和佛教大學,使宣化上人的名聲,傳遍美洲。而香港的法務則交信徒打理。1984年,政府收回筲箕灣土地,改建成耀東村,西樂園從此走進歷史,僅餘北角的佛教講堂和大嶼山慈興寺可作懷緬。