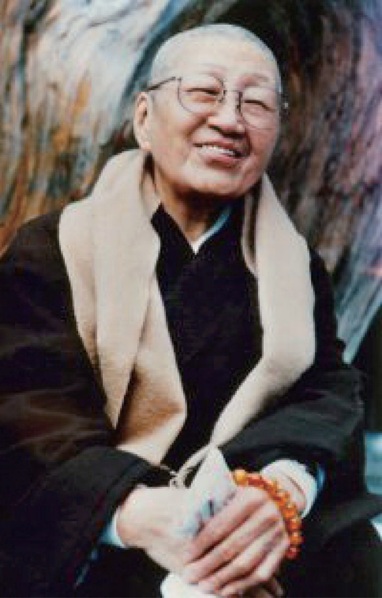

曉雲法師

五、六十年代,本港社會尚待復員。儘管資源缺乏,仍有不少大德致力宣揚佛教,例如志願以文教陶冶眾生靈性的曉雲尼師。

曉雲法師(1913-2005),俗名游雲山,出生於佛教家庭。因天性沉默,自幼愛好詩詞書畫,追求靈性修養。十八歲,來港入讀麗精美術學院,跟隨着嶺南名畫家高劍父習畫。畢業後,留港任教中學,閒時專注作畫及開辦展覽,因技藝超群,獲「嶺南女畫傑」之美譽。

抗戰時期返國參與後方文化工作,輾轉到西南各省寫生,即席舉辦義展,將賣畫所得捐作救國之用。留駐四川時,偶聞佛法,深感佛法意境更為深遠,於是發心皈依,向佛陀許願:他日遊學各國之後,出家修持,以宣揚佛教文化,興辦佛教大學為職志。

戰後,往東亞各國參訪,並在印度出任藝術科教授,藉機瞻禮佛陀聖蹟。1951年回港,任教寶覺學校,同時與國學家唐君毅創辦《原泉》雜誌,以融匯儒佛思想達至淨化社會人生為宗旨。內容則以文藝為工具,圖文並茂,又刊載英文文章,引領讀者登入佛教藝術堂奧,頗能提升了佛教文化的形象。

1955年,有感興辦大學責任重大,必須廣增見聞,了解世界教育趨勢,於是出國考察三年,遊歷三十餘國,參訪之餘也隨機傳播佛教文化。1958年回港,依止倓虛老法師出家,圓滿心願。

曉雲法師計劃先閉關三年,卻因港九佛教人士催促,半年後即下山弘法,在旺角鬧市創辦「佛教文化藝術協會」,定期舉辦七天的「雲門夏令營」,召集青年信徒體驗寺院修行生活,啟發了教界組織「短期出家」和各式閉關活動。此外,又向港府爭取在電台廣播佛學節目,最終獲當局批准播出六集的《佛教文化講座》,開啟本地廣播佛教節目的先河。因反應熱烈,更加推至六十多講,影響力極大。

法師尤其關注社會教育,先後在東涌購地修建雲光園,接引青年,又開辦蓮華夜校。另於石硤尾、官塘和沙田辦慧泉學校、慧人學校及慧海中學,收納貧苦學童就讀;宗教交流方面,1965年,世界佛教友誼會總會長泰國皇姑潘公主首次訪港,仰慕曉雲法師的事業,專門拜訪並交換世界佛教發展的意見。如此種種,足見法師的悲願、遠見和魄力,在當時也起到相當的弘法效果。

1966年,獲台灣的中國文化大學邀聘為教授。未幾,香港爆發「六七暴動」,法師有感社會不安,於是移居台灣,延續其弘法夙願。

平生著書七十餘本,並創辦多所學校,其中最為人熟悉就是台北的華梵大學。