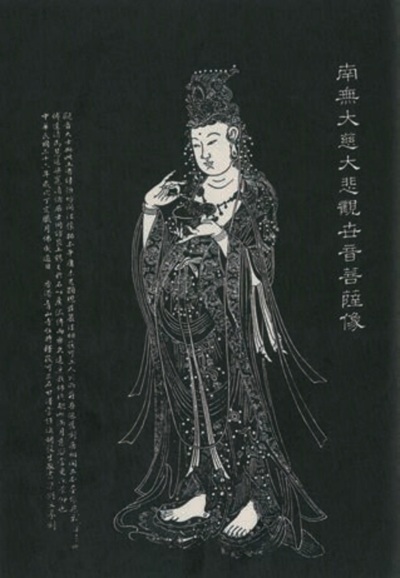

青山禪院楊枝觀音拓片

公元一世紀,印度興起大乘運動,信徒藉朝禮聖蹟、建造佛像來追憶佛菩薩的功德,表達皈敬追隨的志向。由於佛陀授記觀音菩薩與娑婆世界眾生有深厚緣分,漸漸成為大乘佛教的核心代表,廣受西域、漢土和日韓信徒的崇敬,佛弟子和文人雅士也喜歡繪畫建造觀音菩薩的畫像。

有人認為刻造佛像是崇拜偶像,鼓吹迷信。但反過來看,藉着繪畫造像、禮拜觀想,將身口意投入到佛菩薩身上,可與之相應合一,修養身心。所以刻畫菩薩聖像本身既有功德,亦是修持,信徒也自然樂於繪製佛像。再者,凡有菩薩畫像的地方,自會使人望而生敬,無論心中有何煩惱惡念,也得馬上止息,助長善根,心生安詳。可見,一尊莊嚴優美的佛像正是引發眾生功德的美善因緣。

二戰之後,本港信徒甘澤棠等人四處參禮,意欲訪尋莊嚴的觀音畫像,傳播流通,藉菩薩德相撫慰戰事傷痛。可惜久無所獲,因緣際會參訪屯門青山禪院,得住持筏可法師展示普陀山的觀音石刻拓本。原來這份拓本大有來頭,手筆出自唐朝丞相閻立本,他雖位高權重,卻以繪畫歷史人物而名揚千古,而這幅「楊枝觀音圖」更是我國佛教史及繪畫史上首幅單獨繪觀音菩薩聖像的圖軸,也是他唯一以觀音為題的作品,極之珍貴。原畫因戰亂而失傳,幸當時已刻於石碑,僅得拓片傳世。到明代,參將侯繼高在普陀山的寶陀寺(今楊枝禪院)刻造觀音石碑一座,後失火損毀。當時另一位參將劉炳文覓得這幅「楊枝觀音圖」拓片,命人在原址重新刻鑿,是為「楊枝觀音碑」,更列為「普陀山三寶」之一。

甘居士喜見法相莊嚴慈靄,而且意義非凡,甚為歡喜,即時建議仿效古人,將拓本刻鑿於碑石之上,流之久遠,使後世善信能親身瞻禮聖容。筏可法師隨喜讚同,於是邀請資深護法、革命元老胡毅生居士題字留念,云:「觀音大士與此土有緣,惟坊間法像拓本平庸,未足顯現莊嚴法相。筏可上人出所藏普陀舊刻唐相閻立本畫像見示,澤棠與傅道清、馬慧延、梁寬清諸居士同訪良工,鎸之於石,以廣流傳,而垂久遠。庶我佛徒觀此滿月慈容,當更深景仰也。」而筏可法師更為畫像親題「南無大慈大悲觀世音菩薩像」,及另書《心經》一篇,一併交予梁朗文先生刻石。事後,特意在青山禪院杯渡岩後建造觀音閣,將聖像及《心經》兩塊碑石安奉在殿內,選定1947年的佛成道日開光,像極有意義。

想不到我國史上首幅「楊枝觀音圖」,由唐明至現代,由長安到普陀再到香港,發展曲折宛轉,也顯示觀音菩薩與本港亦有深厚因緣。