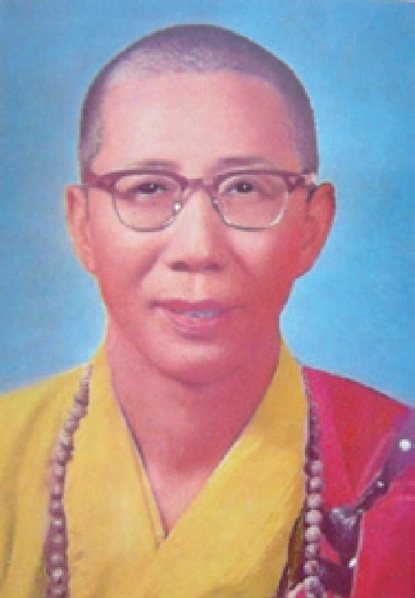

竺摩法師

竺摩法師,聲滿南洋,獲譽為「大馬佛教之父」,亦是著名詩僧。在移居南洋之前,竺師曾在旅居港澳,播植佛法種子。在芸芸詩聯中,有三首詩頗代表竺師在港廣結緣的事跡。

山園卜築擁雲峰,竹樹叢叢綠染空。忍睹慘情來物外,強移熱血入詩筒。

燈前競論三更靜,雨後爭流一瀑雄。放目沙田浪淘處,無言自調大江東。

──〈戊寅秋初偺墨師小住沙田晦思園有作〉

法師原籍浙江雁盪山,生於1913年。11歲出家,曾入讀觀宗學社和閩南佛學院,隨諦閑老法師、寶靜法師、太虛大師、芝峰法師等當世大德修學,奠下深厚的佛學根基。

因年輕聰慧,深得太虛大師器重,除指派筆錄講稿,並協助編輯《海潮音》雜誌和出版書刊。1937年日軍侵華,翌年,太虛大師組辦「香港佛教救濟難民會」,派竺摩和墨禪兩位來港駐會辦事,寄住沙田,有感世難多變,於是寫詩紀錄初來香港之因緣和心情。

十年法海亦游龍,妙舌燦蓮說有空。猶憶香江舊日事,燈刊無盡意重重。

──〈贈超塵法師〉

1939年,東蓮覺苑的林楞真苑長邀請竺師到澳門功德林開辦佛學研究班,同時操持《華南覺音》的復刊工作,藉文字宣揚佛法。不久,香港淪陷,回國無從,於是停居澳門數年,專心修持,頗有進境。其間結識嶺南畫家高劍父,更拜師學畫,增進文化修養。

1948年,尹法顯居士創立澳門佛學社,請得竺師任導師,講席常開,頗有法緣。1951年中,竺師有感戰後社會,人心未定,發心「為弘揚佛法的真理而犧牲,為爭取信佛的大眾而盡力」,以「文字般若」為工具,將佛法「輾轉開度百千萬人而無盡,如以一燈而燃多燈,燈燈無盡,光光不絕」,於是發起出版《無盡燈》雜誌。

1953年,香港鹿野苑開辦佛學院,竺師應請擔任教務主任,將《無盡燈》改在香港出版,為季刊。《無盡燈》是五十年代初,本地最主要的佛教期刊,內容包括佛學研究、時事討論、教界消息等,更是唯一報道本地佛教動向的資訊媒介,深受信徒歡喜,風行海內外。當時,幸邀得佛學院的超塵法師任主編,協理出版,便以七言絕詩作禮。

1954年,竺師應邀到東南亞弘法,大馬王弄書校長禮請主持檳城菩提學院,開啟了移居南洋的因緣,《無盡燈》亦遷至大馬發行。離港之前,寫下七言律詩,以記其事:

山寮躑躅意遲遲,去往無端熟可知?四海隨緣凭駐錫,千山似畫供吟詩。

肯同狡兔營三窟,輸與鷦鷯覓一枝。寄語檳榔諸大士,箇中消息渺難思。

──〈將別港澳遠適檀星〉

竺摩法師生於佛教家庭,慧根早植,11歲時,隨父到寺院聽經,即被住持勸導出家。先在江東參學,至15歲,到觀宗寺受戒,隨即入讀佛學社,學習天台教觀。1920年,在師叔芝峰法師引薦下,插班入讀閩南佛學院,親近太虛大師,而印順、東初諸位法師,正是當時的同班同學。

自此,竺師追隨太虛大師二十餘年,耳濡目染下,奠定堅固的道心。大師則喜其文思聰慧,常委以重任;1938年,抗戰事起,竺師受命來港經辦「香港佛教救濟難民會」,翌年避居澳門,十餘年來經常穿梭於港澳,隨緣弘化。受戰事影響,師徒相隔千里,1947年大師突然圓寂,更成永訣,但竺師仍不忘大師恩德,多次在港舉辦紀念活動。

1948年前後,因內戰波及,印順、續明諸師相繼來港,並組織編輯委員會,整理大師生平言行,竺師來港參與,同門兄弟寄住沙田,經三年努力,結集為64冊的《太虛大師全書》,共七百萬字,堪稱偉業。竺師即以五律紀盛:

萍迹居然聚,清談每率真。林泉同嘯傲,性相互研尋。

朱校書千卷,道貧衲一身。多君筆力健,奇氣欲凌人。

──〈續明法師偕予校印《太虛大師全書》於南圃別業寫此以贈〉

1953年,竺師來港任教棲霞佛學院,適遇陳靜濤居士將多年來與太虛大師及其五大弟子交往之信扎結集成書,竺師重見大師遺書,別有感觸,又賦七絕兩首,言詞間頗見神傷,師徒的深厚情誼,於此可見:

昔年杖履曾追隨,如坐春風樂有餘,一別天涯成永訣,忍揮雙淚讀遺書。

大法傳燈五比丘,文章一代起淄流。如今道樹凋零盡,黃葉秋風不勝愁!

──〈題慧濤居士藏太虛大師遺書數十封及五弟子手扎成書兩絕志感〉

1955年,竺師雖已南下檳城弘法,有感大師與香港法緣深厚,於是聯同陳靜濤居士組織「太虛大師紀念會」,並修建紀念塔一座,隨即獲荃灣南天竺撥地響應。

太虛大師紀念塔在1957年落成,竺師親撰碑記一篇,又題山門聯語:「秉彌勒慈,倡導人間佛教;蘊文殊智,圓通不二法門」。紀念塔經多番重修,當年所題山門聯語已毀,可幸碑記仍存於塔座,亦是竺師在港僅存的一座碑記,尤為難得。

竺師移居南洋後,仍不時回港,或隨緣弘法,或師友相聚,總有詩聯紀盛,但多屬私人收藏。現時,本港能公開瞻賞的竺師墨寶,除太虛大師紀念塔碑外,尚餘佛教愍生講堂的門額銅字和大殿內的對聯,聯云:「登大雄殿,瞻仰慈容,性地清涼塵垢淨;入法寶林,親聞妙諦,寸心熱烈菩提生。」。自竺師2002年圓寂後,該等墨蹟,更見珍貴。

竺摩法師(白衫者)在法雨精舍講經