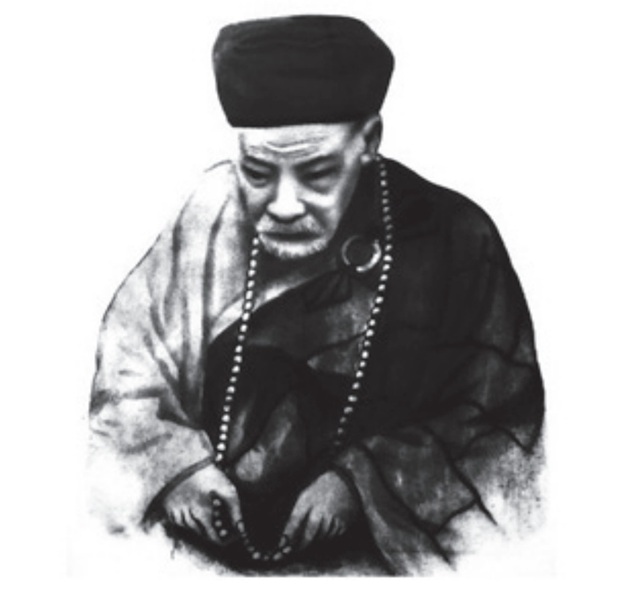

紀修和尚德像

清末年間,國家積弱腐敗,不少廣東僧侶為躲避土豪劫匪的騷擾,雲遊避禍。部分以大嶼山孤縣海上,人迹難至,治安較為安定,於是登島覓地隱居,漸漸發展成「嶼山五大叢林」。

1894 年,大悅、頓修兩法師登臨昂平,發現破爛茅室一座,遂於原址,削竹除草,築建石屋,稱為「大茅蓬」。 到 1906 年,又有悅明師加入,稍事擴充,雖然陳設簡陋,亦稱莊嚴。考據三位禪者,均於中年出家,又同屬廣東人士,因志同道合,意願共修。他們奉行農禪,日則堅坐禪關,閒則開墾耕作,總算能自給自足,直至紀修和尚登山才有所改變。

紀修和尚,廣東台山人。 三十歲在丹霞山出家,隱修十數年,再往江南參學廿載,最後在鎮江江天禪寺掛單任職達十年之久。1924 年,廣東籍的定佛尼師偶遊金山,適遇紀公,見其客居異鄉,景況清貧,特別贈予旅費,介紹他來港主持東涌楞嚴壇靜室。未幾,紀公乘船來港,因不熟地理,誤於大澳登岸,經鄉民指引,暫往鹿湖覓地掛單。行至紫竹林靜室,偶遇心空、明新、悅明諸法師。 相詢之下,得知紀公來歷,見識廣博,隨即挽請住持大茅蓬。紀公謙辭不就,但因緣際會,亦默然承諾。

翌日,四人一同登山,紀公見昂平靈氣馥郁,氣勢超群,山形地勢,狀如蓮花,於是改大茅蓬為寶蓮禪寺,定為十方叢林。大眾公推紀公為開山第一代方丈,而大悅、頓修及悅明諸師則列為「功行大德」,他們的靜室則歸為公產。

紀公接任住持後,有三大建置,影響最為深遠:

一 .建立叢林規制:紀公以江天禪寺的規模為藍本,組織執事,訂定權責。遇有重大事務,由住持會同四寮首長議決。並訂立〈 共住規約 〉,由修持應酬到起居行儀,均有嚴格法度,俾便大眾遵行。

二 .奠定禪風:寺院既以「禪寺」為名,即有宣揚禪修之意。在缺乏資源下,紀公特以木板最先架搭禪堂,力倡禪修,日後再行修建大殿,可見他奠豎宗風的決心。

三 .開壇傳戒: 紀公喜見陳設粗備, 於1925 年開設戒壇,為 31 名戒子傳授戒法。此後,更與凌雲寺、青山寺合議,三山每年輪流傳戒,肩負傳續佛種的使命。

經過數年的艱辛經營,紀公為寶蓮禪院奠下發展基礎,道風日益遠播,朝山禮佛者絡繹不絕。1930 年,第三屆傳戒法會後,紀公以年邁體弱,辭任退居,在寺前設「四老蓬」隱修,至 1938 年圓寂,住世 77 載。 今天,寶蓮禪寺名揚中外,紀公當可感安慰矣。