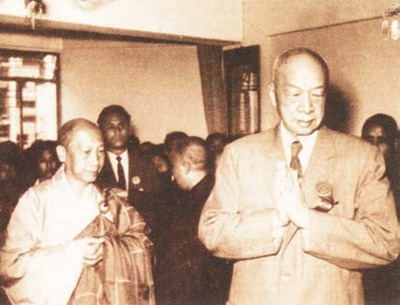

筏可和尚與陳靜濤

過去,本地佛教有幾位重要的居士,他們在戰前已致力推動弘法及社會福利,更於艱難時期衛護僧侶,保存道場,可說是香港佛教的重要奠基者,其中一位就是陳靜濤居士。

陳居士,字靜菴,生於光緒九年(1883),祖籍廣東南海。早歲修讀商學,本港經營電子業務,頗有成就。商業以外又響應孫中山先生號召,支持革命,乃黨國元老。

後來認識太虛大師,皈依門下,法號慧濤,從此致力佛法事業。於1916年,率先與羅海空、潘達微、陸蓬山等商紳在中區成立「佛教講經會」,定期舉辦佛學講座及法會,是本港都市佛教團體之濫觴。後來改組為香港佛學會,延請國內大德法師來港弘法,又以其社會影響力邀約周壽臣爵士等紳商支持,興辦義學及公益救濟事業,名聲超著。

1937年,抗戰爆發,立即號召本港僑胞捐輸支援國內戰災同胞,同時向太虛法師提議聯合東亞佛教國家,共同抵抗日軍軍事侵略,此議深得太虛大師嘉許,報請國民政府接納,由大師率徒出國訪問聯絡,而陳老即留在港澳支援。即使香港淪陷,繼續為中港進行敵後工作。當時,日軍橫施暴行,佛門亦蒙受騷擾,僧尼欠缺糧食亟待救援,陳居士冒險為道場請命,向日軍申領米糧,使各道場法師免於飢渴。隨着戰事日趨嚴竣,因國民黨黨員身份使陳老陷於危險,終被日軍拘禁。幸而他是香港佛教界的知名人士,得到日本淨土真宗本願寺住持宇津木二秀出面救援,始得脫難。亦因為此番因緣,為重光後的佛教事業留下了伏筆。

1945年日本戰敗投降,在港日人全部送往赤柱拘留營等待遣返。而日僧宇津木二秀深怕港府將他的產業列為敵產,戰時經營的佛教慈善機構即全化烏有,於是想起了陳靜濤居士,以他的社會地位和佛教界的聲譽足可安心委托。於是聯絡陳靜濤、王學仁、林楞真三位居士表達贈產意願,又寄望他們接受並承諾只用於佛教事業。於是,陳老等聯絡四眾仝人成立佛教聯合會,邀請筏可和尚為理事長,自己則謙任副手。又經過多番奔波,終獲港府同意重新註冊,遂於12月帶同贈產聲明書到拘留營給津宇木簽署確認,使佛聯會順利接受產業,重新開展弘法事務。

戰後,陳老協助成立正覺蓮社、東蓮覺苑、志蓮淨苑董事等,興辦佛教中小學、墳場、醫院等事業,編印《太虛大師全書》,籌建太虛大師舍利塔等,功勞多不勝數,貢獻超卓,功德難量。

1967年,陳老往生,寄居八十四載,社會各界連日追悼,數千僧俗信徒參與追思。殯禮當日由筏可老和尚主法,張發奎將軍、何世禮將軍主祭及宣讀祭文。而蔣介石總統更派遣專使頒致「軫懷耆舊」輓額,陳老生平功德貢獻,於此足見。