塔,原指古印度佛教以土石堆起錐形建築物以埋葬高僧或存藏聖物的方法,舊譯窣堵坡或浮屠。

相傳,給孤獨長者曾向佛陀求取髮絲和指甲,於是建塔供奉,是最早的佛塔。到佛陀入滅後,印度八國國王分取遺骨舍利回國各自建塔供奉,換言之,塔其實是紀念聖者的墓地。後來,亦發展出供奉經咒聖物、閉關修持,或純功德性質的塔,種類多元。

原始的佛教沒有佛像相片,弟子憶念佛陀就只到聖地朝禮佛塔,由於佛塔藏有佛舍利,見塔如見佛,將塔直接叫佛陀,到翻譯為華文時,因未創造「佛陀」兩字,才直接譯成浮屠。

早期的佛塔,多以碎石泥土堆疊而成,一般只有十尺八尺高,因用料簡單,手工粗糙,遇有風雨就很容易倒塌。所以,能造到七級的浮屠,功德當然不簡單。若資源較豐富的,多以石磚修建,結構相對穩固,便於構建較高大的建築物,諸如印度鹿野苑的高身佛塔,經歷兩千多年仍保存完好。

當阿育王統一印度,全國信奉佛教,大量建寺造塔,建塔更為講究。塔以實心為主,外形分為塔基、塔身、相輪、塔剎(頂)四部分,這是塔的基本結構。

佛教傳入中國,結合本土建築方式,塔的建造與功能得到很大的發揮,當中最大分別就是:改實心為空心,可讓人登臨;其次是用料多元化,使塔身高度不斷向上發展。由於高和可登臨的關係,高身的塔往往成為社區地標,同時亦作為江河海道的導航指引和軍事瞭望的據點,亦有用於風景觀光和風水用途等等,相當廣泛。

在香港,最早的塔是天水圍港鐵站旁的屏山聚星塔,該塔建於明代,樓高三層,是鄧族為求化解災劫,增進官運的風水塔。因逾六百年,建築獨特,已列為法定古蹟。至於其他的塔形建築,絕大部分與佛教有關,都是上世紀建造,時間不算悠久,但性質多元,涵蓋佛舍利塔、墓塔、功德塔和紀念塔各類,也不乏特色。

佛舍利塔

顧名思義,是供奉釋迦佛舍利的建築物。《大嶼山志》載大嶼山昂坪彌勒山左邊副峰有巨石堆,其上建有四角尖塔,供奉佛骨,惟來源與現況尚無可考。

東涌地塘仔之華嚴閣,亦傳有佛舍利塔一座,據說是遠參法師修建,時間約在三十至五十年代,詳情待考。

華嚴閣之佛塔

另外,淪陷時期,日僧滕井日達在銅鑼灣禮頓山修建法華宗妙法山道場,並建有靈寶佛舍利塔。據日治總督璣谷廉介說,佛骨是緬甸高僧所贈,有感佛骨神聖,不宜私藏,特供奉於妙法山以鎮守香港安泰。到香港重光,日僧關閉道場返國,佛骨去向,未得考證。

塔殿

塔殿即塔形佛殿,本港僅得大嶼山觀音寺一座。該寺原為清末道觀,1950年改為佛寺,到九十年代重修擴建,按北京頤和園佛香閣仿建,外觀呈八角形,樓高三層。底層供奉千手千眼觀音聖像,兩旁排列羅漢塑像,壯觀而莊嚴。中層為藏經閣,頂層為五方佛殿。在古代,塔身圓形部分是遺骨聖物的收藏處,後來建塔方式改成高樓,而塔頂最接近上天,最適合收藏聖物。據《大日經》載,宇宙事理由大日如來開展,蘊含一切的真理。觀音寺將頂層設計成五方佛壇城,除安奉金色五佛聖像,天花呈穹頂形,圍以萬尊金佛,將佛經描述的莊嚴壇城,具體地呈現眼前。

經塔(紀念塔)

經塔有兩種,一種是藏物之塔,以供奉和紀念為主,亦可稱紀念塔;另一種則於塔身刻有佛經,歸功德類。

在天壇大佛長梯旁有法華經塔一座,建於戰前。三十年代,住持筏可大和尚開講《法華經》,事前搜集各種版本經卷,經會圓滿後於寺前小峰上修建寶塔一座,收藏全套《法華經》,以作紀念。

昂坪法華經塔

該塔高約六米,塔基寫有《法華經》句:「若人散亂心,入於塔廟中,一稱南無佛,皆已成佛道」,每當遊人途經參禮,依經句念誦,即已種下成佛之種子,甚為殊勝。

據說,戰後某夜,塔身發光,璀璨莊嚴,筏可和尚見此瑞像,預知必有殊勝因緣,後來便生起修建天壇大佛的大願。

粉嶺觀宗寺大門旁的寶靜法師衣缽塔亦具有特別的紀念意義。三十年代,本地信徒邀請寶靜法師來港弘法,遂有香海蓮社、弘法精舍及靜廬的建立。1940年,寶公在上海突然圓寂,未幾又遇上淪陷,靜廬荒廢。重光後,覺光法師回港接收靜廬。到六十年代,特別建造寶塔收藏寶公衣缽遺物,藉以紀念師恩,是本港僅有的衣缽塔。

墓塔

顧名思義,墓塔就是供奉高僧大德遺骨舍利的建築物,款式多樣,大小不一。香港雖是彈丸之地,但境內的高僧塔墓亦有不少。總的來說,可分為三類:1.專為紀念國內或外地高僧之舍利塔,諸如太虛大師、虛雲和尚、印光大師之舍利塔均位於荃灣芙蓉山;2.本地高僧舍利塔,如西貢湛山寺的倓虛法師塔、寶燈法師塔等,而佛教墳場、大嶼山及部分寺院亦有這類塔墓;3.普同塔,一般由寺院建造,分男、女兩座,遇有僧尼往生,茶毗(火化)後以麻布袋裝載遺骨,不註名標識,放入普同塔內,以示佛弟子平等,不分你我。在缺乏龕位的今天,佛教普同塔制度也值得社會大眾參考。

功德塔

古人礙於資源和技術,蓋建一座佛塔並不容易,況且佛塔主要供奉佛骨聖物,功德特別殊勝,皇室貴族自然樂於建造。佛教東傳,揉合中國建築技法,佛塔由實心改為空心,結構變成多組部件,包括各類材料、內外裝潢與佛像雕飾等等。這樣,就便利了普羅善信也可隨力參與,分享建塔功德,同植佛緣,這類佛塔就歸屬功德塔類。

香港亦有多座功德塔,應以昂坪華嚴塔最具歷史。該塔由張姓商人建於1954年,樓高三層,依《華嚴經》意旨,分別供奉毗盧遮那佛、盧舍那佛及釋迦牟尼佛碑刻及經句。

至於最具代表者,非沙田萬佛寺塔莫屬。該塔建於六十年代,石屎建築,呈六角形。塔內高五層,外觀為九層,每層設六個圓拱窗孔,各奉立體佛像一尊,莊重雄偉。由於萬佛塔位於排頭村半山,沙田各處均可目睹,是區內主要地標。自1985年起,被滙豐銀行選作一百元鈔票之背景圖案,達十七年之久;至於九十年代末建成的志蓮淨苑萬佛塔,則是本地僅有唐式四方七層佛塔,甚具特色。其他功德塔尚有大嶼山地塘仔的寶林多寶塔、荃灣西方寺萬佛塔等等。由於該等佛塔可以攀登,除作功德外,部分亦用作僧侶修持的臨時關房。

其他

昂坪有「南天佛國」之稱,區內靜室林立,佛塔設置自然不少。寶蓮寺後山有座一層高的羅漢塔,呈正方形涼亭狀,塔頂作寶篋形,正中建有仰蓮圖案及九層相輪,是二戰前筏可和尚所造,藉着塔身四邊開通寄寓苦、集、滅、道四門,勉勵弟子精進勤修,早證果位,故名羅漢塔。

另外在後山高處有靜室名般若殿,每日由專人叩鐘,又稱鐘樓。殿前有數座寶塔,人稱「昂坪塔林」。塔高兩三米不等,分別為「顯密藏經舍利塔」、「觀音殿」、「收藏殘舊佛像經書塔」、「彌勒菩薩諸天寶塔」,部分於塔身刻有諸佛菩薩名號及梵文經咒。佛經載,經塔所在處,凡光影、微塵、水風經過塔身而觸及眾生,皆獲經咒的加持,常可得安樂。

年前,創古中心在昂坪設立關房名創古般若林,並於靜室前草地建藏式菩提白塔,是本港僅有的戶外藏式佛塔。

另外,昔日僧尼往生多依傳統荼毗(火化),政府尊重宗教文化批准在昂坪、鹿湖、屯門青山、荃灣芙蓉山等設立數座「荼毗塔」供信徒使用。塔身為磚砌的四方長形小房,頂上有煙囪,前後通空以便放置柴枝及棺木。隨着時代進步及衛生要求,除昂坪蓮花山之荼毗塔保留使用,其他各處均已停用,廢置荒野。(這是本地佛教文化重要文物,期待教界人士發起保留保育。)

青山禪院後山已荒廢的荼毗塔

隨着人口高速增長及社會經濟起飛,加速了都市的變遷和發展。在時代的洪流裏,許多具有歷史價值的建築和文物難逃被淘汰的命運。

1935年,大慈善家胡文虎在銅鑼灣半山的私人別墅外圍興建以佛教經典為題的「主題公園」,供市民遊覽參觀,藉着「十殿閻羅」、「十八層地獄」等故事雕像,宣傳因果報應、警惡勸善的觀念。另外又按佛經所說「七級浮屠」而興建一座中式六角形白塔,取名「虎塔」,據說塔頂收藏珍貴翡翠。

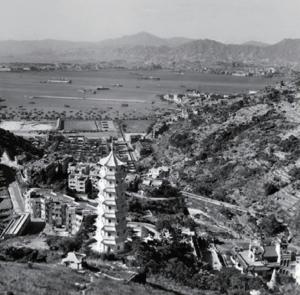

該塔樓高七層,高四十四米,是當時本港最高之塔式建築。由於虎塔聳立於大坑半山,港九多處均可觀見,一度為本港著名地標。文人雅士更譽為「虎塔朝暉」,列之為「香江八景」之一。

四十年代的「虎塔朝暉」

早年,虎塔可供遊客登樓參觀,後以安全理由而關閉。時約八十年代,更因結構問題而拆卸。

九十年代末,虎豹別墅轉售予發展商,除別墅範圍得以保留外,後山雕塑全被清拆,現僅靠書刊圖片懷緬。

因時代發展而消失的佛塔尚有東蓮覺苑的眾香塔。

三十年代,何東夫人張蓮覺居士發心營辦一所結合佛法與世俗教育的道場,最終購入跑馬地山光道地段,定名為東蓮覺苑。為配合現場地勢,佛苑外形特別設計成船形狀,寄寓苦海慈航之意義。而船尾部分(即大殿之後)特別闢作小花園,供奉眾香塔一座,屬中式六角形佛塔,高約三米。若從對面馬路觀看,佛塔位置狀若尾槳,正有指引方向的感覺。

五十年代初,有感佛苑空間不敷應用,特將小花園改建為房舍,於1954年落成,適值已故苑長八十冥壽,定名蓮覺紀念樓,而原有眾香塔則已拆毀。

另外,新界青山、大嶼山及荃灣等叢林地區曾設有荼毗塔(火化塔),供佛教僧侶使用。其時,須向市政局部門登記,待發出批文後,即按所定時日進行火化,屆時由相關部門代表監察火化過程,至於執撿遺骨則由寺院派遣專人處理,除舍利子外,所撿遺骨均以麻包袋包裹,另行安奉於普同塔內。

由於時代進步,以及衛生政策的改變,現時僅餘昂坪蓮花山的荼毗塔可保留使用,其餘各區的荼毗塔已被廢止,部分更已倒塌,難睹昔日遺迹。