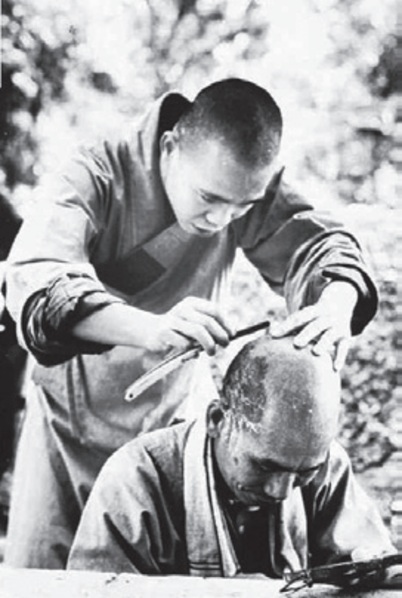

六十年代寶蓮寺傳戒法會

佛教傳入中國之初,信徒發心出家,卻無傳戒禮儀,要到三至五世紀,戒本次第譯出,儀規大致完備,本土佛教才算奠定穩固根基。

民初時期,多位大德來港定居,同時將中原地區的佛教修持和禮俗傳到香港。1911年,有妙參法師來港,接收元朗凌雲寺,大肆復興,願化靜室為十方道場。經數年重建完成。法師有感殿宇莊嚴而乏人接續,殊多可惜,於是籌劃開壇傳戒,接引本地信徒。翌年春季,妙參法師依照南京寶華山戒壇規制,登壇傳戒,是為香港境內首次之傳戒活動,意義重大。

幾年後,在江蘇參學十數年的紀修法師來港,因不熟地理,錯於大澳登岸,偶遇大茅蓬諸位長老,更被推舉為住持。老和尚以因緣際會,登山視察,見昂平地似蓮花,於是改大茅蓬為寶蓮禪寺,遵照金山寺規制,定為十方叢林,海單接眾。翌年秋,禪寺規模粗備,老和尚即籌劃傳戒。

是次秋期戒會定於九月初一開壇,為期二十天。當時由紀修和尚、青山寺顯奇法師及本山閒雲法師為三師大和尚,為31名戒子傳授三壇大戒。這次戒會的經驗更成為寶蓮寺在日後傳戒的藍本。

1926年,顯奇法師銳意弘法,而當時的青山寺亦為著名的道場。顯奇法師廣結善緣,信徒求戒者眾,於是也發起舉辦傳戒法會,禮請妙參法師登山傳戒。

須知道,在二十年代,本地佛教發展尚屬起步階段,寺院資源仍相當緊絀。但是,傳戒是延續佛燈的頭等大事,只要因緣具足,寺院也會盡力開辦。當時,因本地缺少高僧大德,每次傳戒也要延請其他寺院僧眾協助,所以住持大德之間也相稔熟,如妙參法師、紀修和尚、顯奇法師與鹿湖精舍的觀清法師,時稱「諸山四老」,他們更商定於昂平組建「四老蓬」,預備他日退居時,同住同修。正因關係密切,於是寺院間相互協調,決定由凌雲寺、青山寺及寶蓮寺輪流每年傳戒,從此定為傳統。

後來,妙參法師圓寂,凌雲寺也停止傳戒。1932年,顯奇法師往生,由筏可和尚接任住持,青山寺的戒會自然合併到寶蓮寺舉辦。時至今天,寶蓮寺除了二戰淪陷和萬佛寶殿工程影響外,仍保持每隔三年舉辦秋期傳戒,業已是本港最悠久之戒壇。