佛教傳入之初,本土僧尼依照印度風俗採行火葬,並在寺院後山修築塔婆安奉遺骨。漸漸,信徒也依附祖師塔墓聚葬,成為我國最早的「墳場區」。

由於四眾墓塋過多,佔地極廣,因此禪宗另創普同塔制度,設立「男普同塔」及「女普同塔」,將僧尼荼毗(火葬)所得骨灰,統一放入塔內。這種「佛門公墓」,既可解決佔地問題,同時強化信徒「同為釋氏」的觀念。

香港大叢林也繼承普同塔制度,部分如寶蓮寺、寶林寺等依舊運作。不過,該等塔墓僅為僧尼而設,一般信眾只能選擇在公眾墳場殯葬,殊感可惜。

早於1936年,東蓮覺苑的張蓮覺居士有感本地信徒日增,卻無佛教公墓之設,於是向港府申請撥地,經多番奔波,獲批出汀九蓮華山公地作為墓園基址。佛教同人隨即成立籌備委員會,又設定建築計劃,包括:荼毗場、地藏殿、大禮堂、祭廳、寄柩所等,預定經費為兩萬港元。其時,太虛大師聞訊,大力支持,更興議在墓園中心興建六座普同塔,供僧俗六眾弟子(比丘、比丘尼、沙彌、沙彌尼、優婆塞、優婆夷)自由選擇入葬。可惜國內爆發戰事,本港也瀰漫緊張氣氛,各界紳商急謀應變,籌建佛教公墓也就擱置了。

香港重光,急需復員,但社會資源緊絀,佛教同人也自顧不暇,更遑論籌建佛教公墓。直到六十年代初,佛教會拓展社會服務設施,有感多個宗教族群均有專屬墳地,惟獨欠缺佛教公墓。這樣,佛教徒無法享用宗教的百年居所,也損害港府奉行「宗教平等政策」的形象,於是以佛教會名義爭取籌建佛教墳場。

1963年,得到港府的同意,在柴灣的哥連臣角墳場區劃出30萬尺公地作墓址,交由佛教會統籌,首先開發土葬墓地,並於1964年初啟用。由於信徒反應熱烈,爭相登記應購,墳地不敷應用,佛教會又兩度擴建,增設骨庫及灰塔設施,以應需求。

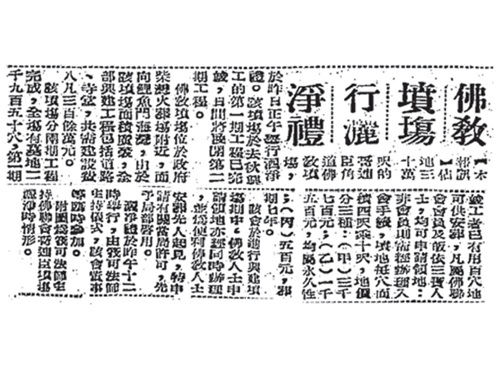

1964年佛教墳場落成灑淨的報道

五十年過去了,本港佛教信徒人數亦由當年約十萬,大幅增長至現今的百多萬人,但佛教墳場的各式墳位卻不足9,000個,就算連同各區寺院提供的龕位,也無法應付這龐大的需求。於是,造就了無良商人收購偏僻靜室改作龕場,卻冠以佛教名義招攬市民應購,釀成社會問題。近年,佛教會已向政府申請撥地,爭取興建第二個佛教墳場,但願佛陀加庇,早日落實,讓廣大信徒的身和心都能獲得佛陀的接引。