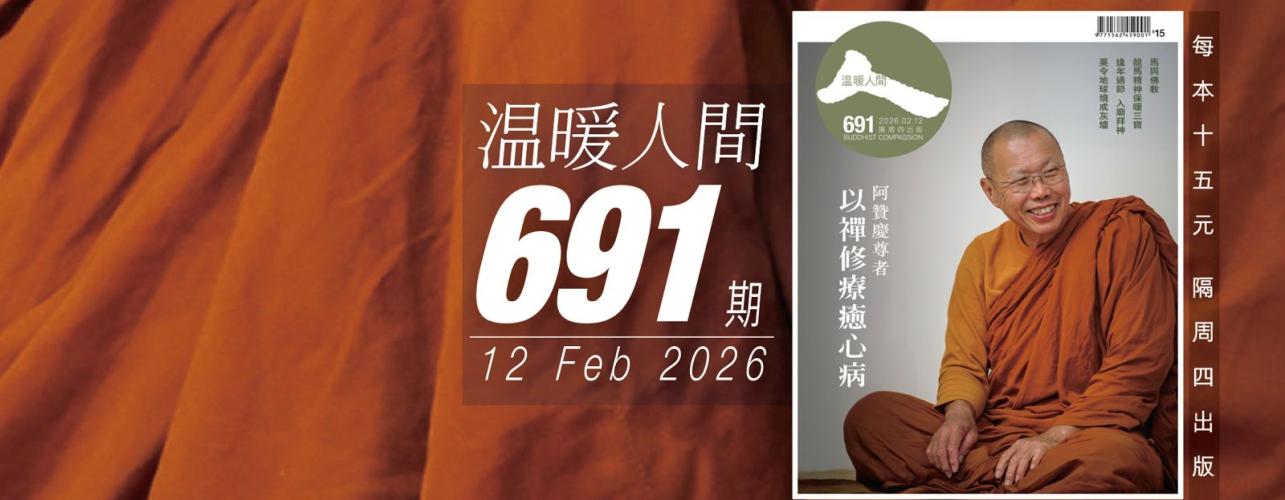

阿贊慶尊者(Ajahn Keng Khemako)簡介

阿贊慶尊者(Ajahn Keng Khemako)為新加坡人,1987年(24歲)在泰國阿育王寺(Wat Asokaram)出家,師承泰國森林派的阿贊曼傳承。阿贊慶尊者重視正念、禪修與持戒,強調透過禪修直接體驗佛法。2013年,獲泰國國王封賜阿贊慶「昭坤」榮譽稱號。目前,阿贊慶是馬來西亞柔佛州寧心寺的住持,同時擔任新加坡巴利萊佛教會會長、泰國清邁Wat Pa Doi Charen Tham的住持、瑞典Mankarbo的Wat Khemago佛教協會精神顧問,以及澳洲吉朗(Geelong)Wat Samphanthawong的精神顧問。

阿贊慶尊者(Ajahn Keng Khemako)去年應香港南傳禪修學會邀請,在香港舉辦一系列講座。作為泰國森林派始創人阿贊曼的第三代法脈傳人,阿贊慶提倡嚴守戒律與簡樸的修行生活。但他在開示時,一口地道的華語,聲情並茂,風趣幽默,令人印象深刻。

阿贊慶尊者的法名是比丘偈瑪科(Bhikkhu Khemako),意為「帶來幸福與安定的人」,「阿贊慶」是弟子與信眾對他的親切暱稱。阿贊慶的生命歷程和他修行的經歷都非比尋常。在他的自傳——《昭坤慶自傳》,記錄了他在修行時的禪定境界、向女鬼買地,以及在夢中得到老師們指導等不可思議的經歷。但被問及適合現代人的禪修方法,阿贊慶給予的指引直接了當:打坐、觀呼吸、念佛,以化解生活上的壓力。

現代人精神緊繃

「現今的人精神很緊繃,原因是我們生活上的壓力……壓力只能去化解。怎樣去化解這個壓力?就是打坐。」對於在日常保持正念修習,是否能夠化解壓力這個問題,他指出,如果保持正念是睜着眼睛,我們的心會看東看西,注意力會分散。「靜坐一定要閉上眼睛。當你閉上眼睛,沒有行動,坐在那裏觀呼吸,你才能引導心在裏面,把雜念排除掉。」

被問到現代人修行中的弱點和陷阱,阿贊慶直指,現今的人就是急性,急於要看到修行的成績。他指出:「修行不是製造矛盾,修行要順其自然。順其自然不是懶,比如工作已經很累,不要打坐了,先去睡覺!躺夠了,沖個涼,吃過飯,然後才打坐。」

阿贊慶亦指出,現代人的心靈很脆弱,不夠堅強:「太過富貴, 每天躲在冷氣環境裏面玩電子遊戲。玩這些東西沒有用的,要看自己的心。」