佛教文化保育的概況

長山古寺是香港唯一的法定佛教古蹟

近年,經常聽聞佛院產業變動的新聞,有的是社區發展而徵收土地,亦有些涉及產權官司,並引伸出違規龕場、精舍結束或改為商業用途等社會問題。歸咎原因,固然與前人不熟知法律有關,而佛教界對「文化保育」觀念尚未成熟亦有相當關係。

長山古寺是香港唯一的法定佛教古蹟

近年,經常聽聞佛院產業變動的新聞,有的是社區發展而徵收土地,亦有些涉及產權官司,並引伸出違規龕場、精舍結束或改為商業用途等社會問題。歸咎原因,固然與前人不熟知法律有關,而佛教界對「文化保育」觀念尚未成熟亦有相當關係。

第一代普賢佛院

(二排左二起:吐登上師、 未詳、印順法師、甘珠活佛、優曇法師)

從報章得悉,調景嶺普賢佛院被逼遷的事件成了傳媒焦點。翻查歷史,佛院既是當地著名道場,創辦人吐登喇嘛亦大有來頭,他的弘法經歷是二戰前後,香港密宗傳播的關鍵人物。

《僧侶救護隊特刊》

早在三十年代初,中日兩國已有軍事磨擦,當時在南京的宏明法師研判兩國情勢,預料終會爆發戰爭,決不是短時間可能休止。又認為佛教信徒當此國家生命垂危、生死掙扎的氣氛下,應當如何看待?如何取態?是否眼見戰事奮力救國,群眾痛苦吶喊而佛弟子仍穩坐蒲團呢?宏明法師有感基督教辦有紅十字會、道教亦有紅字會等慈善組織,獨缺佛教,常引為羞恥,所以奔走各地,向政府呈請成立「紅佛字會」,但諸多阻礙,未能如願。

身穿僧侶救護隊制服的宏明法師

今年是抗戰勝利七十周年,全國有許多紀念活動,目的並非擴張仇恨,而是要醒覺,和平自由,得來不易。另一方面,戰亂固然是慘絕人寰,但在苦難關頭,越能顯映人性善良的本質,其中,由僧侶組成的「佛教救護隊」的貢獻,就是最好的寫照。

七七事變後,太虛大師提出三項綱要,號召全國佛教信徒:一、修法祈禱止息戰亂;二、準備奮勇護國;三、練習救傷、掩埋、防毒等後方工作,隨時協助民眾。

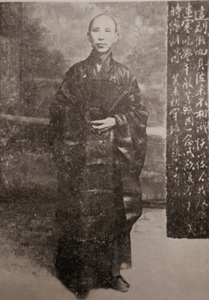

守培法師遺像

守培法師是近代名僧,不但禪行功深、亦精通經教,素有「江蘇僧寶」、「十大名僧」之美譽。

守培法師,江蘇泰縣人,生於光緒十年(1884)。父母早喪,家境清貧,靠兄長養護。十歲時,從喪禮中見僧侶誦經梵唱,油然嚮往,特向法師請求出家,始有機會寫書認字。

廿一歲圓戒後,往焦山參聽《彌陀疏鈔》,對經文毫不理解,鬱鬱不歡,自感不解佛法,愧為僧人,於是奮發研經。之後再到金山寺參禪三年,大有進益。