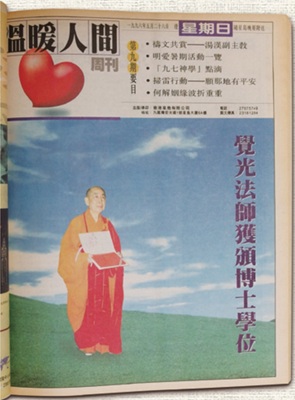

《温暖人間》

1927年,本港佛教人士出版《佛教學報》,是本地首份佛教刊物。時至今日,香港先後出版過逾六十種佛教期刊,綜合來看,絕大部分是附屬寺院或佛學會的刊物,亦有少量由報章集團或個人名義出版。而以雜誌社形式獨立運作的佛教刊物,唯有《温暖人間》雙周刊。

1996年五月二十六日 星期日 《温暖人間》第九期要目

元朗靈渡寺

1960年之靈渡寺

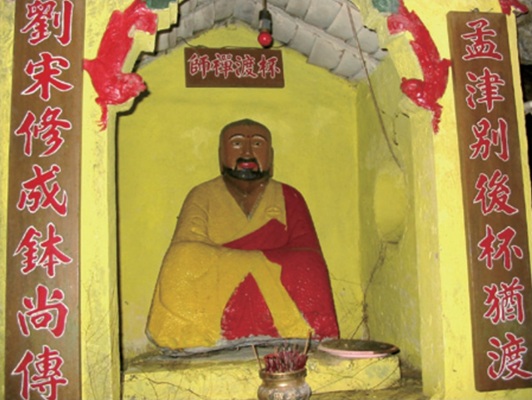

除了屯門青山寺外,與杯渡禪師有關的寺宇,尚有元朗靈渡寺。該寺位處元朗廈村山谷,據清代《新安縣志》記載:「靈渡山在縣南三十里,與杯度山對峙,舊有杯度井,亦禪師卓錫處」。可知,杯渡禪師先駐足杯渡山,再遷駐靈渡山。寺側有靈渡井,傳是杯渡禪師經常洗濯之處,而井水冬溫夏涼,味道甘洌,至今仍有少許井水湧出。

據坊間流傳,杯渡禪師駐錫期間,常以靈異密咒替渡濟鄉民,消災治病,皆有靈效,故稱「靈渡」。而歷代善信到此祈福禮佛,頗有感應,其中以清道光年間,廈村鄉民增福延壽之事蹟,最為著名。

杯渡禪師像

杯渡禪師像古樸莊嚴

眾所周知,屯門蝴蝶灣後山,高峻挺拔,雄據珠江口東岸,自古已為屯門海之地標。古老相傳,南北朝年間,有梵僧來港,因候風出海,在屯門山岩洞駐錫,人稱「杯渡岩」。

據《高僧傳》所記,杯渡禪師,天竺僧人。因作風不依常軌,出入則以大木杯渡河,坊間因而稱為杯渡。南北朝年間,禪師沿西域來華,初在華北活動,輾轉到江東弘法。由於禪師行事怪異,所到之處均示現神通,《僧傳》列為「神僧」類。公元428年,禪師告別朋友,聲稱往交廣一帶。而屯門半山正是杯渡禪師離開中國之前的最後目的地。

慧光法師 監獄作道場

那天台中好冷啊!來到位於大里區的菩薩寺,惠貞貞師姐說我們可以到VIP房坐下暖一暖。

原來菩薩寺VIP房是寺院的大寮廚房,這裏不是人人都可以進來呢!

我們坐下圍着煮食爐取暖,師姐煮了熱燙燙的湯圓給我們,有粉紅的,有白的,

一顆顆小小的,好漂亮啊!在這寒風中,沒有吃午飯的我們,把熱熱的湯圓全吞進肚裏,

然後在這裏靜待參見住持慧光法師。之後,一位穿着深灰色簡樸袍衣的僧人緩緩的走進來,

拿起水壺,放進水,把水壺再放在爐上,他說要給我們煮點茶。

他帶着一個很自在的笑容,看來他很親切,心中估量着他不知是否師父的大徒弟?師姐帶我們一行三人到茶室與師父面見,坐在桌中間的慧光法師,

原來是剛才那位煮茶給我們的「大徒弟」!師父很親切的笑容讓我們都釋懷,感覺很自在,

沒有拘謹,坐在慧光法師旁邊,就好像和自己家人聊天一樣。

道慈佛社

香港淪陷時期,社會秩序大亂,市民生活於惶惑與痛苦之中。部分寺院為收容貧苦大眾,導致嚴重缺糧,在資源緊絀下,更難公開弘法。即使間中舉辦活動,亦多低調行事。

在這艱難時期,卻有布疋商人楊日霖,眼見大眾苦不堪然,興起慈悲之心,藉着佛法,一則以救濟黎民,二則撫平戰事戾氣,於是聯同百貨商人張玉麟、藥商張玉階發起組織道慈佛社,透過他們的商貿人脈,號召工商士紳捐資救濟。

佛社成立之初以楊日霖的布疋公司為聯絡處,初時以救濟工作為主,間中亦有舉辦小型法會,但為避免日治政府刁難,規模類似私人聚會。可幸第二年中,日本戰敗投降,未對會務造成太大阻礙。

重光以後,道慈佛社大展會務,先於西環購置會址,後獲政府另撥域多利道地段為社址,隨即籌建佛殿,經楊日霖社長的號召,不少社會賢達如鄧肇堅爵士、趙聿修、何賢等紳商亦樂予成就。1953年,寺宇落成,定期舉辦各式法會,在百廢待舉的時期,實在起到弘法的功效。

社長楊日霖明瞭培訓青年人認識正信佛教是教界遠續發展的關鍵,早於1958年率先成立「佛教青年部」,請保賢法師領導,利用年輕人的創意和衝勁,推動多元活動,例如遊藝會、佛化話劇和電影,務求以新穎、通俗、入世的方法,向社會大眾宣揚佛法。